レヴィアタンからの脱出:エプスタイン、シリコンバレー、そして主権的個人

TechFlow厳選深潮セレクト

レヴィアタンからの脱出:エプスタイン、シリコンバレー、そして主権的個人

長寿や恒星間植民地化は、いずれも「逃走計画」の最新版である。

執筆:Sleepy.txt

過去100年間、超富裕層は常に同じものを求めてきた——金銭を主権国家の監視から完全に解放する「法の外の地」である。

20世紀初頭、彼らはスイス銀行口座を見つけた。

1934年の『スイス銀行法』は、銀行が顧客の秘密を守らなければならないと定め、違反者は刑事訴追の対象となるとした。富裕層は、母国での課税や法的審査を回避するために、わずか数名の上級銀行員のみが本人を知る口座に資産を預けることができた。

この仕組みは74年間にわたり機能し続けたが、2008年に米国国税庁(IRS)が「ジョン・ドウ捜査令状」を発行し、UBS(スイス・ユナイテッド・バンクス)に対し、約5万2,000人の米国顧客の口座情報を提出するよう命じたことで崩れ始めた。

翌年、UBSは7億8,000万ドルの罰金を支払い、一部の顧客名簿を提出した。

地下の金庫がもはや安全ではなくなると、資本は素早く新たな戦線へと移動し、陽光の下にある租税回避地へと押し寄せた。

20世紀中頃より、カリブ海のオフショア・センターが台頭し始めた。ケイマン諸島、バミューダ、英領ヴァージン諸島——こうした青い海に点在する島々は、ゼロ税率と緩やかな規制を武器に、多国籍企業や富豪たちが空殻会社を登録し、富を隠す楽園となった。

この仕組みも約50年間続いたが、2014年に経済協力開発機構(OECD)が『共通申告基準(CRS)』を発表し、世界中の金融機関に対し、非居住者顧客の口座情報を自動的に交換するよう義務付けたことで終焉を迎えた。2024年までに、1億7,000万以上の口座情報が強制的に開示され、関与する資産総額は13兆ユーロに達し、各国の税務当局のシステムにおいてそれらはもはや一目瞭然となった。

陽光がカリブ海のヤシの木の陰を照らし出し、その影に隠されていた財宝を明るみに出したのだ。

各世代のオフショア・ヘブンの寿命は、次第に短くなっている。スイス銀行は74年、カリブ海のオフショアは50年。規制の網はますますきつくなり、富豪たちは新たな隠れ家を急いで探さざるを得なくなった。

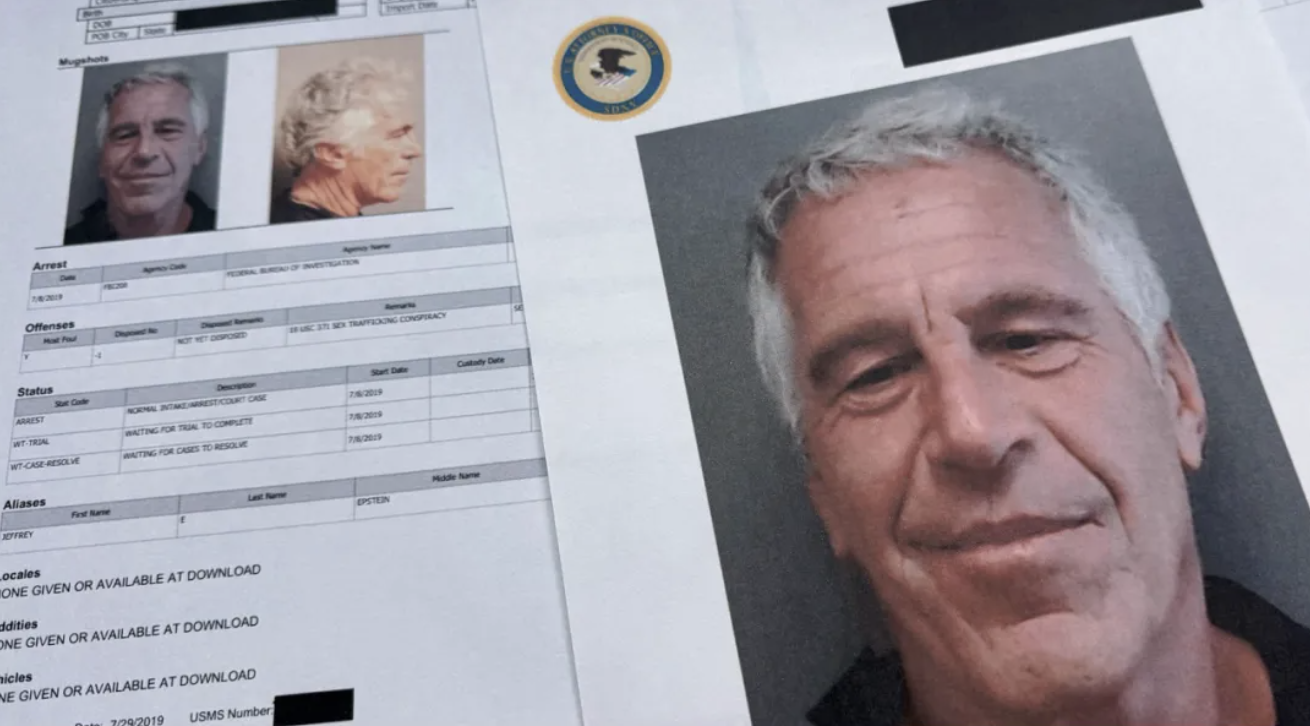

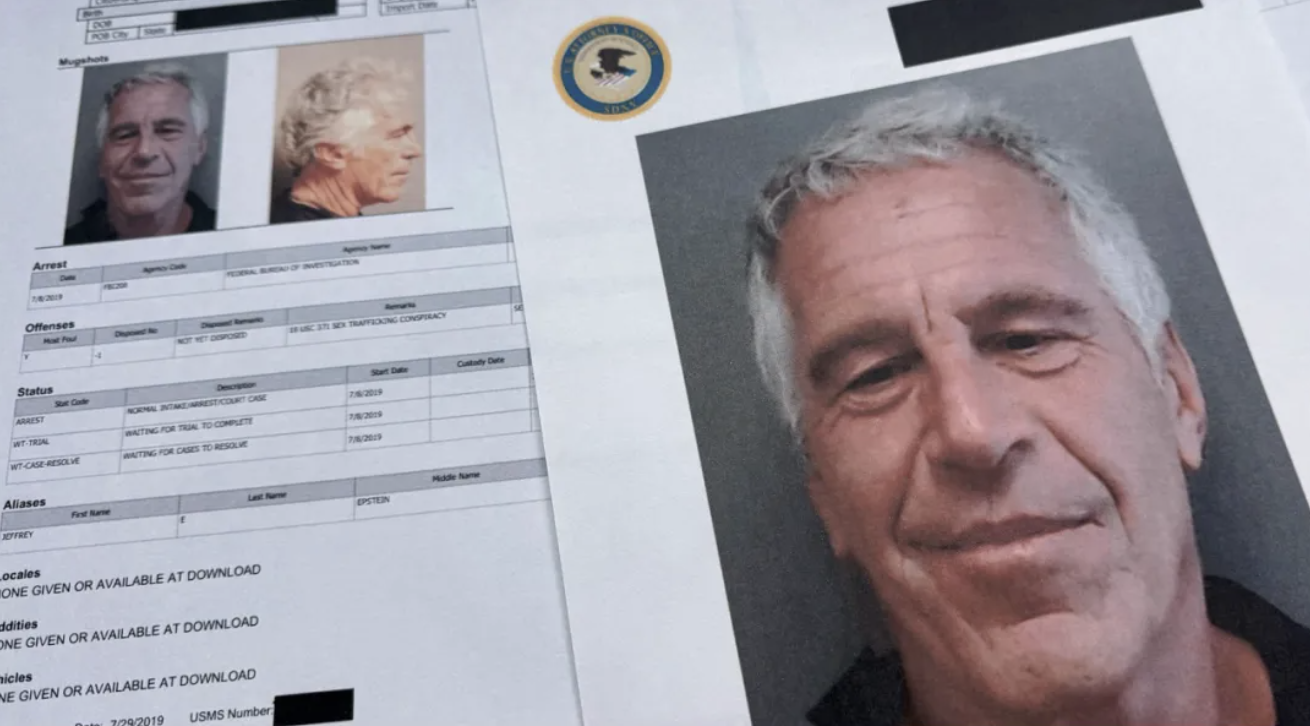

2019年8月、エプスタインはマンハッタンの刑務所の独房で死亡した。その死因の謎よりも、彼が遺した遺産こそが、まさに時代の標本であり、富豪たちがいかにして別の船へと乗り換えようとしていたのかを、正確に示している。

物理的な世界では、彼は小サンティアゴ島(リトル・セント・ジェームズ島)を所有していた。港、空港、独立電力網を備えたこの島は、典型的な旧式避難所、つまり目に見える・手で触れる「法の外の地」であった。実際、彼はこの小さな島で、自分自身だけでなく、さらに多くの人々を「法の外の無法者」へと変えた。

デジタルの世界では、彼はすでに新たな布石を打っていた。ビットコイン開発者の支援からインフラ投資、さらには規制政策へのロビー活動に至るまで、エプスタインは暗号資産分野へとその触手を伸ばしていた。明らかに、彼にとってこの仮想の避難所は、実体として存在する島よりも、はるかに大きな賭けに値するものだったのだ。

2015年のビットコイン危機、2026年の規制強化——この11年間に起きたすべての出来事は、まさにこの百年にわたる「猫とネズミの攻防戦」の最新のラウンドである。

不正資金

2015年4月、かつてビットコインエコシステムの「中央銀行」と見なされていたビットコイン財団は、公開書簡の中で、実質的に破綻したと認めざるを得なかった。

ビットコイン財団は2012年に設立され、中本聡の「後継者」とも称されたチーフ・サイエンティストのギャビン・アンドレーセンや、後に「ビットコイン・イエス」と呼ばれるようになったロジャー・バーら、ビットコインの初期信奉者・布教者たちによって創設された。

その使命は、コア開発者への給与支給、カンファレンスの開催、技術の普及などであり、この無秩序に成長していたデジタル通貨に何らかの「公式な後援」を提供することにあった。

しかし、この分散型世界における中心化組織は、わずか3年という短期間で、腐敗・内ゲバ・管理混乱により瓦解してしまった。

設立時の取締役会メンバーであり、当時世界最大のビットコイン取引所Mt. GoxのCEOだったマーク・カペレースは、取引所の倒産および85万BTCの消失を受けて投獄された。また、財団副会長のチャーリー・シュレムはマネーロンダリングに関与した罪で2年の実刑判決を受けた。

財団の崩壊とともに、5人のコア開発者の生活は大問題に直面した。彼らがメンテナンスするコードは数百億ドル規模の市場価値を支えていたが、現実には給料さえ支払われていなかったのだ。

2015年4月、ビットコインコミュニティがこの窮状に頭を抱えていたとき、MITメディアラボは「デジタル通貨イニシアチブ」の立ち上げを発表した。そして迅速に行動し、ギャビン・アンドレーセン、コリー・フィールズ、ウラジミール・ファン・デル・ラーンという3人のコア人物を一挙に招へいした。

1985年に設立され、先見性のある研究および産業界・富裕層との緊密な連携で知られるこの学際的ラボは、ビットコイン開発者たちの「白馬の騎士」となった。

だが、この白馬の騎士が持つお金は、決して「清く正しく」ないものだった。

当時のMITメディアラボ所長は伊藤穰一であり、著名な日系投資家で、シリコンバレーにおいてもTwitterやFlickrへの早期投資などで知られていた。

2019年の『ニューヨーカー』誌による調査報道によると、まさにこの伊藤穰一が、「デジタル通貨イニシアチブ」をエプスタインの資金で支えることを決定したのだ。

2013年から2017年の間に、エプスタインはMITメディアラボへ直接52万5,000ドルを寄付した。だがこれは氷山の一角に過ぎない。エプスタイン自身が明かしたところによれば、彼は他の富豪から少なくとも750万ドルの資金調達をMITのために仲介しており、その中にビル・ゲイツからの200万ドルも含まれていた。これらの資金は巧妙に「匿名寄付」として記録され、エプスタインの影響力は完全に隠蔽された。

本来なら、こうした資金は受け入れられなかったはずだ。2008年の性的暴行事件を受けて、エプスタインはすでにMITのブラックリスト入りしていたからである。だが伊藤穰一は「寄付基金」を用いて裏口を開き、大学内の厳格な審査をすり抜けて、不正資金を洗浄してしまった。彼は同僚に宛てたメールで、この資金が「匿名であるべきだ」と明確に指示さえした。

伊藤穰一は権力のレバレッジをよく理解していた。別のエプスタイン宛てメールでは、彼はビットコインにおける権力の核心を鋭く指摘している。「去中心化を掲げているが、実際にはコードの生死を握るのはたった5人である」。そしてMITは単に参入しただけではなく、そのうち3人を一気に取り込んだのだ。

エプスタインの返信は簡潔でありながら含意に富んでいた。「ギャビンは賢い男だ」

言外の意味は、彼が正しい人物に賭けたということだ。人を支配することで、彼らは静かにコードそのものへの支配を完了させたのである。

これがトップクラスの機関が持つ魔力である。最も汚れた金に、最も輝かしい箔を施すことができるのだ。有罪判決を受けた性的犯罪者が、あっという間にビットコインのコア・サークルにおける裏の出資者へと変貌した。あの「訪問研究員」という肩書きが、彼に最高峰のラボへの自由な出入りを許し、世界で最も優れた頭脳たちと杯を交わす場を提供したのだ。

2014年、エプスタインはビットコインインフラ企業Blockstreamにも50万ドルを投資した。この企業は、アダム・バック、グレゴリー・マクスウェル、ピーター・ウィーラーといった他のビットコインコア開発者らによって共同設立されたものである。

技術は去中心化できるが、資金には必ず出所がある。生き延びるために、去中心化のユートピアはやむなく中心化された資金供給を受け入れざるを得なかったが、結局「人情に甘える」ことになる。

エプスタインの論理は単純明快だ。「まずビットコインを生き永らえさせ、その後で、自分が望む方向へと導く」。

コア開発者への給与支給を支援することで、彼は崩れかけた技術を救うだけでなく、その将来の方向性に対する影響力を購入した。伊藤穰一は彼の資金を用いて3人の開発者をMITへ引き込み、言い換えれば、エプスタインの資金が実質的にビットコイン技術に関する意思決定の過半数を掌握したのだ。

影響力があれば、定義権がある。

中本聡がビットコインを設計した際、重視したのは技術的な去中心化——銀行や中央サーバーへの依存を排除することだった。

しかし、ピーター・ティールやエプスタインのような人物が介入すると、それはさらに過激なイデオロギー的色彩を帯びる。単なる技術革新ではなく、民族国家の権力への挑戦であり、「主権的個人」が束縛から逃れるための道具となるのだ。

コードの維持者を支援すれば、その技術が「何であるか」を定義する権限を手にする。技術自体は中立であるが、誰が発言権を持つのかによって、それが誰のために働くのかが決まるのだ。

では、なぜエプスタインは暗号資産に賭けたのか?

シリコンバレーの秘密晩餐会

エプスタインが行っていたのは、単なるリスク投資ではなく、むしろ「同類」の気配を探る行為に近かった。彼は水面下に潜む、さらに巨大なネットワーク——トップ・エリートから成る小さなサークル——を鋭く嗅ぎ取っていたのだ。

2015年8月、カリフォルニア州パロアルトで開かれたプライベート晩餐会で、この小さなサークルの影がついに表面化した。

この晩餐会はLinkedIn共同創設者のリード・ホフマンが主催し、出席者は豪華絢爛であった:ジェフリー・エプスタイン、伊藤穰一、イーロン・マスク、マーク・ザッカーバーグ、そしてピーター・ティール。

この時点から、MITがエプスタインの資金を使ってビットコイン開発者を「編入」したのは、わずか数か月前のことであった。その後、この集まりに参加した全員が、いずれも暗号資産の信奉者となっていく。これは明らかに、単なる社交の場ではなかった。

このサークルにおいて、ピーター・ティールは疑いなく精神的指導者である。PayPal共同創設者、Facebook初の外部投資家、そしてビッグデータ企業Palantirの創設者として、彼はすでにシリコンバレーの伝説的人物となっていた。

2017年、ビットコイン価格がまだ約6,000ドルで推移していた時期に、ティールのファウンダーズ・ファンドはすでに静かに参入し、1,500万~2,000万ドルを投資した。2022年の暗号資産熊市到来前にポジションを清算した際、この投資はファンドに約18億ドルという驚異的なリターンをもたらした。2023年には再び2億ドルを投じ、ビットコインとイーサリアムをそれぞれ購入した。彼のすべての投資タイミングは、まさにブルマーケットの直前を的確に捉えていた。

利益を得ることは副次的なものにすぎず、ティールが真に魅了されていたのは、ビットコインが孕んでいる政治的含意であった。彼にとって、これはPayPalの真の後継者であり、政府の統制を受けない新世界通貨という、狂気じみた夢をついに実現したものだったのだ。

こうした思想の源流は、1997年に出版され、後にシリコンバレーのエリートたちによって「聖典」と崇められた一冊の書籍、『主権的個人(The Sovereign Individual)』に遡ることができる。

著者はジェイムズ・デイル・デイヴィソンとウィリアム・リース=モーグで、本書の核となる主張は、「情報時代は民族国家の黄昏である」というものだ。真の「認知的エリート」は地理的境界を完全に脱ぎ捨て、国家を凌駕する「主権的個人」へと進化する。それは単に「デジタルで暗号化された通貨」の出現を正確に予言しただけでなく、国家の通貨発行権を完全に瓦解させるという、国家権力に対する死刑宣告を下している。

この考え方は、ティールにとってはまさに精神的トーテムである。彼は『フォーブス』誌に対して、「『主権的個人』ほど自分の世界観を変えた本はない」と率直に語っている。2009年には、自身の文章でこう記している。「私はもはや、自由と民主主義が両立しうることを信じていない」。

既存の制度をもはや信じられないならば、徹底的な脱出しか選択肢はない。このような執念が、ティールが国家権力から逃れるためのあらゆる手段にこれほどまでに強く惹かれる理由を説明している。

ビットコインを擁護する以前、彼は「海上の家(Seasteading)」プロジェクトに巨額の資金を提供していた。

このプロジェクトはノーベル賞受賞者ミルトン・フリードマンの孫によって発足し、公海上に浮遊都市を建設し、国家の管轄から完全に離れたユートピアを築こうとするものだった。人々がスーパーマーケットで商品を選ぶように、自由に法律や政府を選べる社会を目指すものであった。聞こえは非現実的だが、ティールは迷わず170万ドルを投入した。しかし、技術的課題、資金不足、そして地元住民の抗議などにより、このプロジェクトは最終的に頓挫した。

物理的なノアの方舟が造れないならば、彼らはデジタルの世界へと新大陸を求めざるを得ない。

2014年、リード・ホフマンの紹介により、エプスタインとピーター・ティールは知り合い、2016年にはエプスタインがティールのもう一つのベンチャーキャピタル、Valar Venturesに4,000万ドルを投資した。

同年、ティールは共和党全国大会でトランプを公然と支持するという、極めて大胆な一手を打った。この豪賭により、彼は一気に政権移行の中枢へと飛び込んだ。一夜にして、シリコンバレーの投資家から、テクノロジー界とホワイトハウスをつなぐキーパーソンへと変貌したのだ。

こうした晩餐会や投資の背後で操縦していたのは、エッジ・ファウンデーション(Edge Foundation)という謎の組織である。

ジョン・ブロッカマンが創設したこの非営利団体は、典型的な「サークル・ゲーム」を展開している。2011年に暴露されたメールリストには、エプスタインの名が、ベゾス、マスク、グーグルの双璧(ブリン、ペイジ)、ザッカーバーグと共に並んで記載されていた。

彼らは科学・思想交流という看板を掲げ、世界最高レベルの頭脳を集めた。しかし実際には、これは排他的なエリートクラブにほかならない。メンバーたちは、非公開のメールや対面での集まりを通じ、一般市民の視線の届かないところで情報を共有し、利益の調整や立場の統一を遂行しているのだ。

ダボス会議が世界に向けて演じられる「ショー」だとすれば、エッジ・ファウンデーションはその「裏方」である。すべての技術への投資判断や政治的スタンスは、すでにここで内部で合意が取られている。彼らにとって、ビットコインは単なる資産ではなく、まさに「武器」なのである。

主権幻想

私人所有の小島であれ、ビットコインであれ、その本質は同一のイデオロギーが異なる次元で具現化されたものである——民主国家の束縛からの逃避。前者は物理空間において法の外の地を創造し、後者はデジタル空間において主権領域を構築する。

スイス銀行口座からビットコインの公開鍵アドレスへと、富裕層は富を隠すための新たなデジタル暗号を絶え間なく探し続けてきた。スイス銀行口座のプライバシーは銀行の秘密保持義務と職業倫理によって守られ、公開鍵アドレスの匿名性は暗号学と分散型ネットワークによって保証される。どちらもプライバシー保護を約束するが、最終的にはいずれも規制の追及を免れることはできなかった。

ピーター・ティールが語る「自由」は、私たちとは無関係である。

2025年末に発表された『世界不平等報告書』によると、世界で最も裕福な0.001%(6万人未満)が支配する富は、世界で最も貧しい半数の人々(約40億人)の総富の3倍に相当する。また2025年には、世界の億万長者の富が16%増加し、これは過去5年間の平均増加率の3倍にあたり、総額は過去最高の18.3兆ドルに達した。

これが彼らが追求する「自由」の真実である。富と権力が少数の「主権的個人」に無限に集中し、数十億人が置き去りにされる世界である。

彼らがビットコインを推奨するのは、一般市民の生活をより良くするためではなく、自分自身をあらゆる形の社会的責任や富の再分配から完全に解放するためである。

こうした技術枠組みを「公共の利益のための道具」ではなく、「反政府のための道具」として扱う物語は、シリコンバレーの自由意志主義者たちの間で広く流布している。

実は、ブロックチェーン技術には別のあり方があったはずだ。それは政府の予算がどう使われているか、投票がどう行われているかを監視する「照妖鏡」であり得たのだ。しかし、こうしたエリートたちがそれを私的な裏庭として扱ってしまった結果、本来大衆の利益のために機能すべき技術が、少数者の特権的な通過路へと強奪されてしまったのだ。

しかし現実は、彼らに思いがけない一撃を与えた。完全な逃避は不可能である。公海に隠れようとせよ、コードの中に隠れようとせよ、現実世界の引力は常に存在する。この聡明な集団はすぐに気づいた。逃げ切れないならば、戦略を変えるしかない。規則を避けようとするのではなく、むしろ規則を定める者を買収すればよいのだ。

2018年2月、スティーブ・バノン宛てに送られたメールが、その衝撃の号砲を鳴らした。

かつての「ホワイトハウスの師匠」であったスティーブ・バノンは、トランプ政権の中枢を離れつつも、ワシントンDCでは依然として強い影響力を持っていた。

エプスタインは彼に直接接触し、遠慮なくメールで迫った。「財務省は本当に返事をするのか? それとも、我々は別の方策を取らねばならないのか?」

エプスタインがこれほど焦っていたのは、一見規制への協力のように見えながら、実際には裏で別の目的を狙った「自主申告書」の提案をしたからである。

表面上は、これは政府が「悪人を捕まえる」ために役立つと主張し、犯罪者をどこにも隠れられなくしようとするものであった。だが実際には、これはエリート層専用の「免罪符」であった。彼は、暗号資産に隠された巨額の不正資金について、自主的に収益を申告し、税金を納めることで、合法的に恩赦を受けることを目論んでいたのだ。

別のメールでは、エプスタインは恐怖を込めてこう記している。「とんでもないことだ。非常にとんでもないことだ」

彼は誰よりもよく理解していた。自分自身とこのサークルの富の下には、どれほど光の当たらない取引が埋まっているのか。彼は規制の断頭台が落下する前に、自分自身と仲間たちのために最終的な「洗浄」を完了させるための「自主申告」のチケットを、必死に求めていたのだ。

こうした手法はワシントンでは珍しくない。2009年のUBS事件後、米国国税庁はオフショア自主申告計画(OVDP)を導入した。この計画では、未申告のオフショア口座を持つ納税者が、自主的に申告し、税金と罰金を支払うことで刑事訴追を免れることが可能だった。2009年から2018年の間に、約5万6,000人の納税者がこの計画に参加し、米国国税庁は約116億ドルの税金を回収した。

エプスタインの思惑は、この「お金を払って洗浄する」ロジックを、そのまま暗号資産の世界へと持ち込むことであった。彼の自主申告案は、税金の支払いを交渉材料として、不正資金の合法化を狙っていたのだ。これはエリート層が最も得意とするゲームである。ルール制定者さえ取り込めば、どんな黒歴史も白紙のリストへと塗り替えることができるのだ。

ピーター・ティールの段階は明らかにさらに高かった。彼はワシントンを、シリコンバレーの企業のように投資対象と見なしたのだ。

2016年、彼は125万ドルをトランプに寄付し、自らの門弟マイケル・クラジオスをホワイトハウスのテクノロジー政策局次長として送り込んだ。

2022年にはさらに1,500万ドルを追加投資し、J.D. ヴァンスを上院議員へと送り込んだ。この新進の上院議員は、ただティールの同盟者であるばかりか、自身が数百万ドル相当のビットコインを保有しているという点でも注目される。

お分かりだろうか? これはもはや単なる政治献金を超えている。この「主権的個人」を信奉するテクノロジー・エリートたちは、自分たちの仲間を次々と権力の中枢へと送り込み、国家機関を徐々に掌握しようとしているのだ。

しかし、規制の鉄拳はついに降りかかった。

2026年元旦、暗号資産界に対する「グローバル追跡命令」ともいえる『暗号資産報告フレームワーク(CARF)』が正式に施行された。50か国以上が同時に開始し、さらに20か国以上が追随した。この枠組みは、取引所やウォレットを事実上の税務当局の「密告者」へと変えてしまう。これら事業者は顧客の詳細情報を収集し、自国税務当局へ報告しなければならず、各国の税務当局同士は自動情報交換システムを通じて、顧客の税務居住国へと情報を送付するのだ。

暗号資産に関する課税問題を対象とした、世界規模の「天羅地網」が、こうして敷かれたのである。

終章

スイス銀行からビットコインへと続く、この100年にわたる「猫とネズミのゲーム」は、規制のグローバル化という鉄壁の前に、ついに壁にぶち当たった。

デジタル空間における逃避ルートが閉ざされた今、新たな主権幻想はどこに芽吹くのか?

今回彼らの野心はさらに大きい。ピーター・ティールは抗老化・生命延長技術への資金提供を進め、究極の束縛である「死」から逃れようとしている。イーロン・マスクは火星植民を夢見て、人類の未来をまったく新しい星に賭けようとしている。

こうした一見空想的と思われる夢の内核は、『主権的個人』の予言と一脈相通じるものがある。彼らは技術によって、民族国家や民主主義制度を超越した新世界を創造しようとしているのだ。不老不死であろうと、宇宙植民であろうと、それらはすべて「逃走計画」の最新版にほかならない。

エプスタインの物語は、この壮大な物語におけるひとつの脚注にすぎないが、汚らわしいながらも極めて現実的な脚注である。それは、技術が公共の利益という軌道から剥がれ落ち、少数者が絶対的自由を追求するための道具へと堕落したとき、どれほど邪悪な果実を生み出すかを、如実に示しているのだ。

現在、私たちはこの厳しい現実に直面しなければならない。「私たちには食事の席に着く資格すらない」プライベートな晩餐会で描かれる未来の地図において、すべてのルールはもはや私たちとは無関係になるのだ。

ごく少数の、誰にも責任を負わないエリートが、ただ自分の資本をもって、私たちのお金、私たちの社会、ひいては私たちの命さえも自由に定義できるとしたら、私たちとは一体何なのだろうか?

これこそが、この物語が私たちに真正に残す問いである。答えのない問いではあるが、私たち一人ひとりが必ず考えなければならない問いである。

TechFlow公式コミュニティへようこそ

Telegram購読グループ:https://t.me/TechFlowDaily

Twitter公式アカウント:https://x.com/TechFlowPost

Twitter英語アカウント:https://x.com/BlockFlow_News