深度解碼 a16z:為什麼最頂級的創始人都甘願把自己“賣”給這家公司?

TechFlow Selected深潮精選

深度解碼 a16z:為什麼最頂級的創始人都甘願把自己“賣”給這家公司?

a16z 是在為未來努力。

作者:Packy

編譯:深潮 TechFlow

朋友們好 ,

週五愉快!今天,讓我們聊聊 a16z。

今天,a16z 宣佈募集了 150 億美元的新基金。

為了紀念這一時刻,我決定撰寫一篇關於這家公司的深度分析。我採訪了 a16z 的普通合夥人(GPs)、有限合夥人(LPs)、管理著約 2000 億美元資產的投資組合創始人,審閱了相關文件和演示材料,並分析了 a16z 自成立以來的基金回報數據(詳見文末附錄中的披露信息)。

互聯網上關於 a16z 的批評文章不勝枚舉,大家可能已經對那些爭議耳熟能詳了。這些質疑自公司成立以來便如影隨形。

但我認為,與其關注這些批評,不如探究一下:這些曾經正確預測未來的聰明人,如今到底在做什麼?

坦白說,我並不是一個完全中立的觀察者。雖然我沒有 a16z.com 的郵箱地址,但我的視角也相當主觀。

在過去兩年多的時間裡,我曾擔任 a16z Crypto 的顧問(目前未接受該公司的任何報酬)。Marc Andreessen 和 Chris Dixon 是 Not Boring Capital 的有限合夥人。我偶爾會與 a16z 一同出現在同一個投資項目中。我與 a16z 的許多人以及他們的新媒體團隊大部分成員保持友好關係。我與他們合作,欣賞並尊重他們。

不過,我們並不指望我來評估 a16z 當前的投資邏輯是否值得下注。畢竟,專業的機構級有限合夥人已經用 150 億美元的資金給出了答案。我們需要十年時間才能知道他們的決定是否正確,無論是我還是任何批評者的觀點,都無法改變這一結果,就像過去的情況一樣。

但我希望能從我獨特的視角,提供一種理解 a16z 真正是什麼的方式。我認為,a16z 是風投領域中最擅長營銷的公司之一。它不僅會講故事,而且它講述的故事與其實際行動高度一致。a16z 對外宣傳的內容,與其內部團隊培訓的理念完全一致。它的 pitch(推介)始終如一,從第一份募資說明書起便如此。而你,也可以通過其回報數據自行評判。

有許多優秀的風險投資基金和投資人,他們的策略和成功逐漸被更多人理解和認可。

但 a16z 所做的事情與眾不同,更宏大,也更大膽。它的風格並不像傳統意義上的風險投資。部分原因在於,我覺得 a16z 並不在意自己是否在做“風險投資”。它的目標是構建未來,吞噬世界。

讓我們開始吧。

a16z:權力掮客

“活在未來,眼下即是過去,

我的存在是禮物,親吻我的背影。” ——Kanye West, 《Monster》

Andreessen Horowitz(a16z)聽到了你的聲音。

你說它太高調,應該在政治上“閉嘴專注本職”。你說你不認同它最近的一兩項投資。你覺得引用教皇的言論發推(Xeet)不合時宜。你甚至覺得它的基金規模如此龐大,根本不可能為有限合夥人(LPs)帶來合理的回報。

a16z 聽到了這些聲音,而且已經聽了將近二十年。

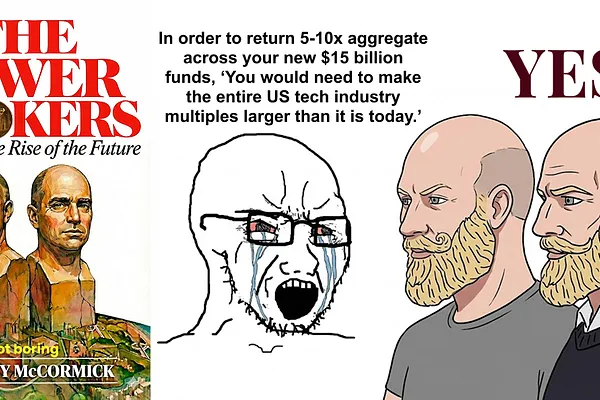

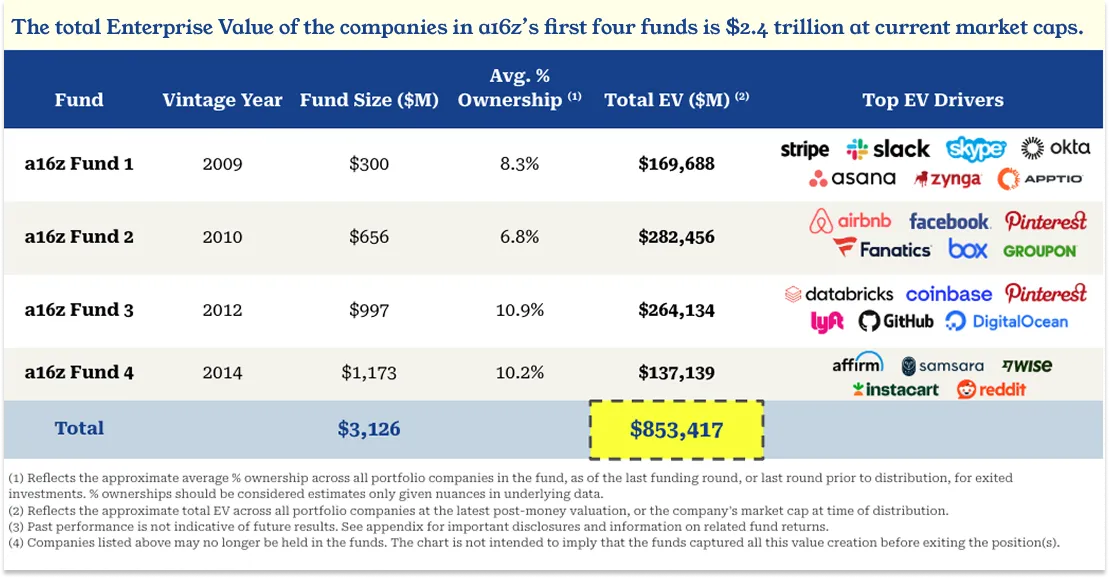

就像 2015 年《紐約客》的作家 Tad Friend 在撰寫《明日的先鋒》(Tomorrow’s Advance Man)時與 Marc Andreessen 共進早餐時一樣。Friend 剛剛聽一位競爭對手風投說,a16z 的基金規模太大,持股比例又太小,如果想讓前四支基金實現 5-10 倍的總回報,其投資組合的總估值需要達到 2400 億到 4800 億美元。

“當我試圖與 Andreessen 討論這些數字時,” Friend 寫道,“他做了一個打發的手勢,並說道,‘廢話,廢話。我們有所有的模型——我們是在獵大象,追逐巨獸!’”

我希望你記住這個畫面,為接下來你可能對下一段內容的反應做好心理準備。

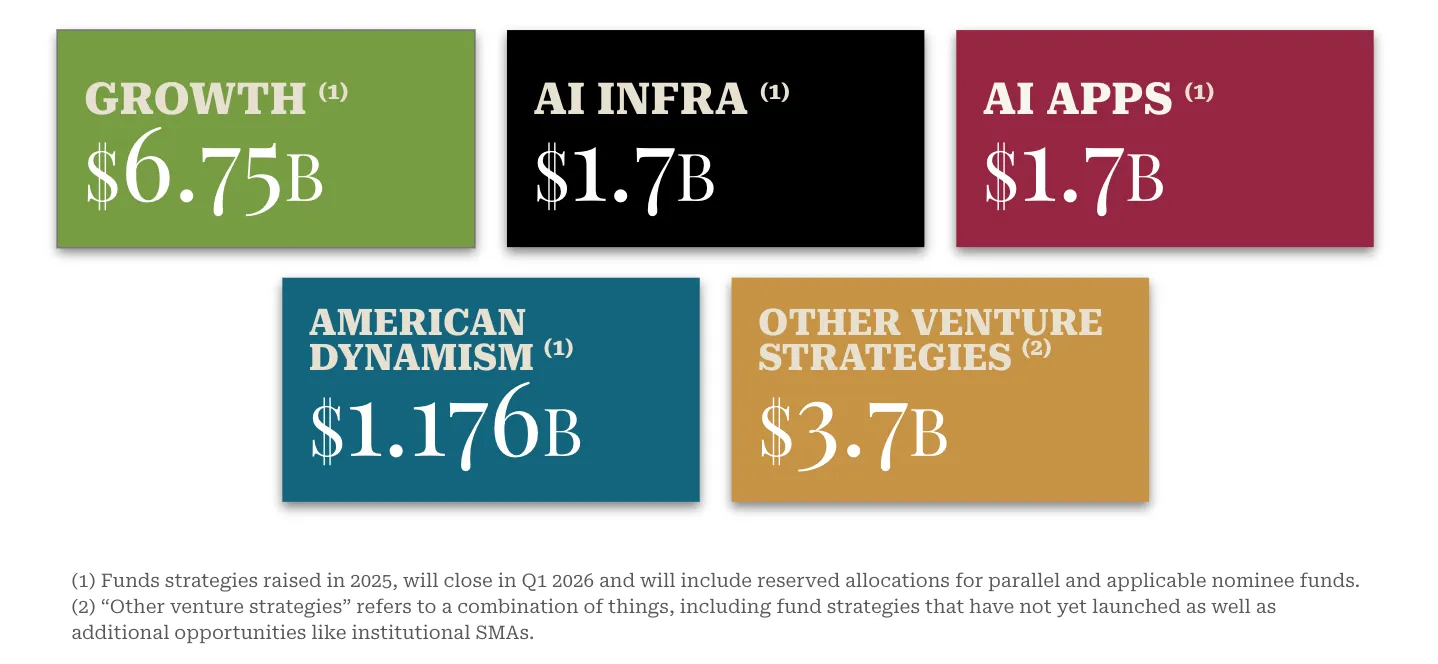

今天,a16z 宣佈已通過其所有投資策略募集了 150 億美元的新資金,使其管理的總監管資產(RAUM)超過 900 億美元。

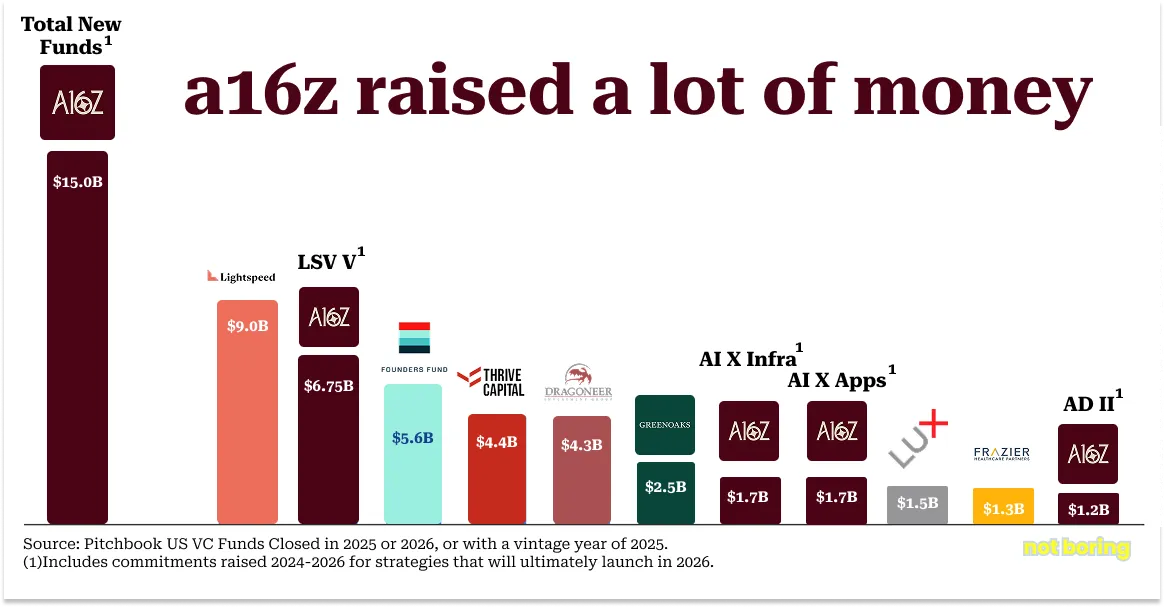

在 2025 年,風險投資募資市場主要由少數大型公司主導,而 a16z 的募資總額超過了當年排名第二的 Lightspeed(90 億美元)和第三的 Founders Fund(56 億美元)兩者之和。

在過去五年中最糟糕的風險投資募資市場中,a16z 佔據了 2025 年美國風險投資募資總額的 18% 以上。在一個風險投資基金平均需要 16 個月才能完成募資的年份,a16z 從啟動到完成僅花了三個月多一點。

如果將這次募集的資金拆分開來,a16z 的四支單獨基金都能躋身 2025 年募資額最高的前十名:後期風險投資基金(Late Stage Venture, LSV)V 位列第二,Fund X AI Infra 和 Fund X AI Apps 並列第七,美國動態基金(American Dynamism, AD)II 列第十。

有人可能會說,這對一家風險投資基金來說,資金規模實在太大了,幾乎不可能期望獲得超額回報。對此,我想象 a16z 的集體回應會是一個打發的手勢,並說:“廢話,廢話。”因為它正在獵大象,追逐巨獸!

如今,在所有基金中,a16z 是估值最高的 15 傢俬營公司中的 10 家的投資者:包括 OpenAI、SpaceX、xAI、Databricks、Stripe、Revolut、Waymo、Wiz、SSI 和 Anduril。

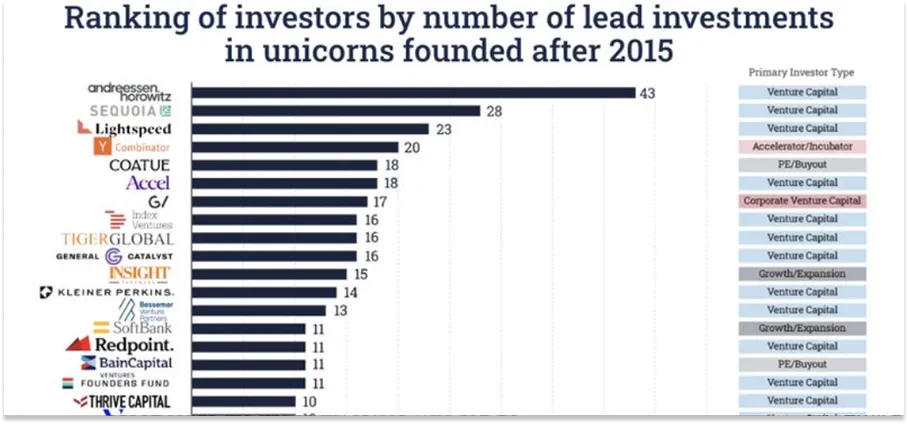

過去十年間,通過其基金,a16z 投資了 56 家獨角獸公司,比任何其他風投公司都多。

其 AI 投資組合佔全球所有 AI 獨角獸企業價值的 44%,同樣超過任何其他公司。

從 2009 年到 2025 年,a16z 主導了 31 個最終估值達到 50 億美元的早期輪次,比接下來兩家最接近的競爭對手多出 50% 的交易量。

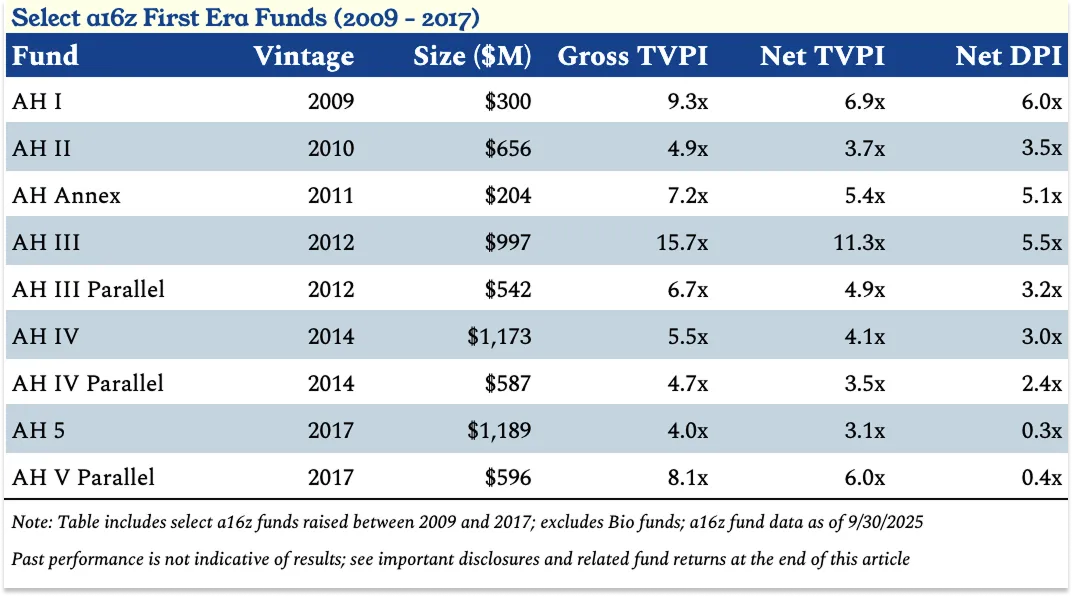

它擁有所有的模型,而現在,它也有了業績記錄。

以下是 a16z 的前四支基金的總投資組合價值:那些被競爭對手風投認為需要達到 2400 億到 4800 億美元才能突破門檻的基金。最終,a16z 的 1-4 號基金在分配或最新後期估值時的總企業價值達到了 8530 億美元。

而且那只是分配的時候。Facebook 一家公司的市值,自分配以來就增加了超過 1.5 萬億美元!

這種模式似乎不斷重演:a16z 對未來做出大膽的“瘋狂賭注”,業內人士紛紛嘲笑這些決策愚蠢。幾年後,事實證明它們並不愚蠢,反而是深具遠見的選擇!

a16z 在 2009 年全球金融危機後募集了 3 億美元的第一隻基金,提出通過運營平臺支持創業者的理念。“我們拜訪了很多風險投資界的朋友,他們大多認為這是個愚蠢的想法,勸我們不要嘗試。他們說這種模式以前試過,但沒有成功,”Ben(Ben Horowitz)回憶道。如今,幾乎每家重要的風投公司都有自己的平臺團隊。

同年,a16z 用這支基金中的 6500 萬美元,與 Silver Lake 等投資者一起以 27 億美元從 eBay 手中收購了 Skype。“每個人都說這筆交易因知識產權風險而無法完成”(當時 eBay 正與 Skype 的創始人因技術問題進行訴訟)。不到兩年後,微軟以 85 億美元收購了 Skype,證明了 a16z 的眼光。

2010 年 9 月,Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 募集了 6.5 億美元的第二支基金(Fund II),並開始在 Facebook(5,000 萬美元,估值 340 億美元)、Groupon(4,000 萬美元,估值 50 億美元)和 Twitter(4,800 萬美元,估值 40 億美元)等公司進行大額後期投資,賭定 IPO 市場將重新開放。當時,《華爾街日報》的一篇文章《一位風投新手攪動硅谷》(A Venture-Capital Newbie Shakes Up Silicon Valley)中提到,競爭對手對 a16z 的策略頗有微詞,認為私募股權交易並不是傳統風投應做的事,甚至連“二級市場”這個詞都未曾出現在當時的討論中。Benchmark 的合夥人 Matt Cohler 更是放話:“投資豬肉期貨和石油期貨也能賺錢,但那不是我們該做的事。”

然而,時間證明了 a16z 的選擇:

- 2011 年 11 月,Groupon 以 178 億美元估值上市。

- 2012 年 5 月,Facebook 以 1,040 億美元估值上市。

- 2013 年 11 月,Twitter 以 310 億美元估值上市。

2012 年 1 月,Marc 和 Ben 募集了 10 億美元的第三支基金(Fund III)以及 5.4 億美元的平行機會基金(Parallel Opportunities Fund)。此時,批評的聲音轉向了規模問題。a16z 的基金佔據了 2012 年美國風投市場募集總額的 7.5%,而當時的風投市場表現並不佳。2012 年,劍橋聯合會的數據顯示,風險投資的平均回報率僅為 8.9%,遠低於標普 500 指數的 20.6%。傳奇風投家 Bill Draper 曾說:“硅谷對風險投資的普遍共識是,太多的基金在追逐太少的真正優秀公司。”這與當下的情況可謂如出一轍。

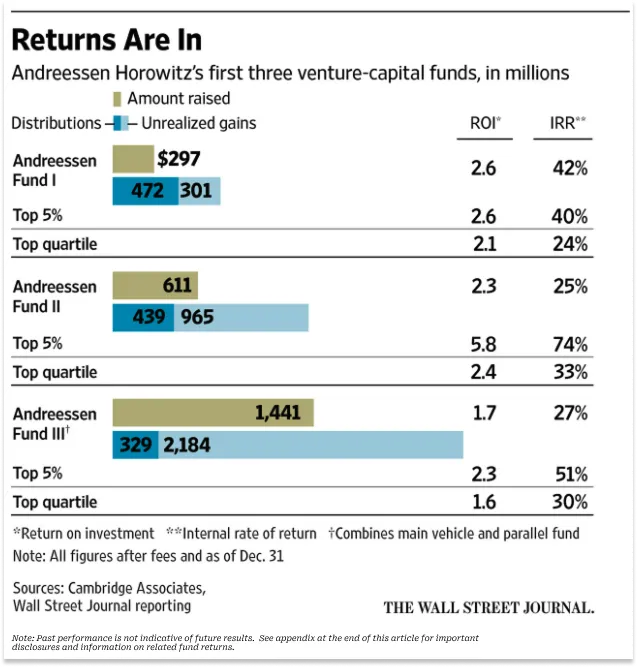

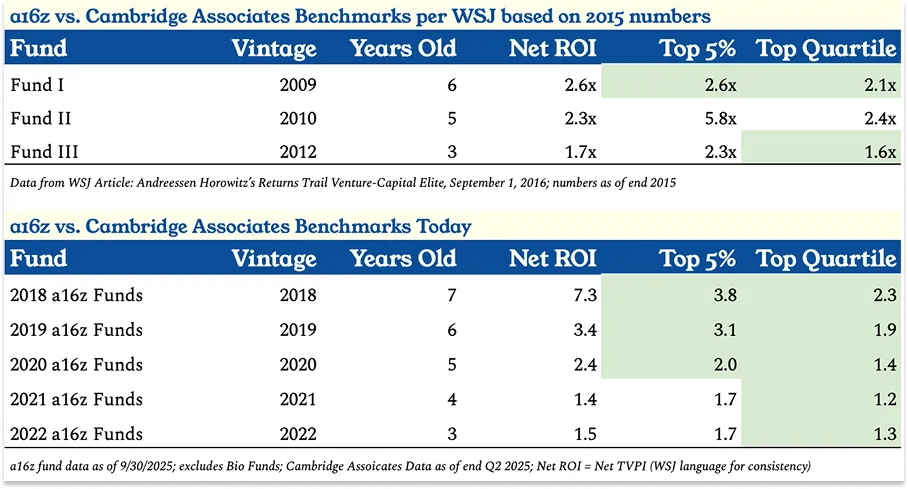

2016 年,《華爾街日報》刊發了一篇名為《Andreessen Horowitz 的回報落後於風投精英》的文章,被 Acquired 的 David Rosenthal 稱為“顯然是競爭對手風投公司炮製的抹黑文章”。文章指出,a16z 的前三隻基金分別成立 7 年、6 年和 4 年,雖然第一隻基金(AH Fund I)進入了風投基金的前 5%,但第二隻基金(AH II)僅進入前四分位,而第三隻基金(AH III)甚至略微落後於前四分位。

回頭來看,這篇文章的批評顯得格外諷刺,因為 AH III 現在已成為一支“怪獸基金”:截至 2025 年 9 月 30 日,淨 TVPI(總回報資本倍數,扣除費用後)達到了 11.3 倍,若包括平行基金,則為 9.1 倍。

這支基金的投資組合包括 Coinbase(為 a16z 的 LPs 帶來 70 億美元的總回報)、Databricks、Pinterest、GitHub 和 Lyft(儘管沒有投資 Uber,但這也證明了遺漏一個機會的“原罪”可能比做出錯誤決策的“過失”更令人惋惜)。可以說,這支基金是有史以來表現最好的大型風投基金之一。

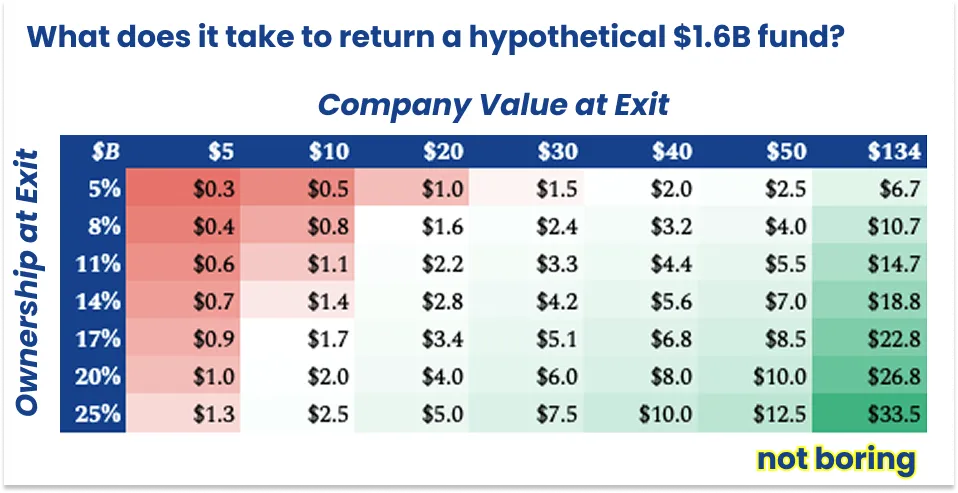

自 2025 年第三季度以來,Databricks(目前是 a16z 的最大持倉)估值達到 1,340 億美元,這意味著 AH III 的表現如今更加出色(假設其他持倉未貶值)。a16z 已經通過 AH III 和其平行基金向 LPs 分配了 70 億美元淨收益,且仍有接近同等數額的未實現價值。

未實現價值的大部分來自 Databricks——一家大數據公司。2016 年,當《華爾街日報》質疑 a16z 時,Databricks 還是一家估值尚未達到 5 億美元的小公司。如今,Databricks 佔 a16z 所有基金淨資產價值(NAV)的 23%。

在 a16z 內部,你會經常聽到 Databricks 的名字。它不僅是 a16z 的最大持倉,也是整個風投行業中最大的單筆持倉之一。Databricks 的發展歷程,堪稱 a16z 運作模式的經典範例。

a16z 的 Databricks 成功公式

在討論 Databricks 之前,我們需要理解一些關於 a16z 的關鍵點:

- 工程師文化:a16z 的創始人及管理者多為工程師出身,這不僅影響了公司設計(以規模和網絡效應為核心),也影響了其選擇市場及公司時的策略。

- 拒絕“第二名”:在 a16z,最大的投資禁忌是押注“第二名”。如果錯過了早期的贏家,可以在後期再投資;但如果押注了“第二名”,就可能錯失最終的贏家,即使這個贏家尚未誕生。

- 大手筆支持“贏家”:一旦確定了行業贏家,a16z 的經典操作是給出超出預期的大額資金支持,這一策略常常被外界嘲笑。

這些原則從 a16z 成立之初便已確立。

回到 2010 年代初期,彼時“大數據”是風投界的熱門話題,主流框架是 Hadoop。Hadoop 使用 MapReduce(谷歌開發的編程模型)將計算分佈到廉價的服務器集群,而非昂貴的專用硬件上。它“民主化了大數據”,催生了一波圍繞這一技術的公司,例如 Cloudera 和 Hortonworks。然而,儘管大數據市場熱度空前,a16z 卻未在這波浪潮中分得一杯羹。

Ben Horowitz,也就是 a16z 名字中的“z”,並不喜歡 Hadoop。在成為 LoudCloud/OpsWare 的 CEO 之前,作為計算機科學專業出身的 Ben 並不認為 Hadoop 會成為未來的主流架構。Hadoop 因編程和管理難度大而臭名昭著,而 Ben 認為它並不適合未來的發展需求:在 MapReduce 的計算過程中,每一步都需要將中間結果寫入磁盤,這使得像機器學習這樣的循環工作流變得異常緩慢。

因此,Ben 對 Hadoop 的熱潮(Hadoopla)選擇了冷眼旁觀。而 Marc 則對此頗有微詞。正如 Jen Kha 告訴我的那樣:

“Marc 當時對 Ben 吐槽了很多,因為那時候 Hadoop 佔據了各大頭條。他說,‘我們搞砸了!我們完全錯過了這波機會!真是大失誤!’”

而 Ben 的回應是:“我不認為這會是下一次架構的變革。”

直到 Databricks 的出現,Ben 才終於改變了看法。他說:“這可能就是那個‘下一次’。”於是,他毫不猶豫地將所有賭注押在了 Databricks 上。

Databricks 的誕生時機恰到好處,它的根基就源於加州大學伯克利分校(UC Berkeley)。

Ali Ghodsi 的故事始於 1984 年的伊朗革命。當時,他和家人逃離伊朗,移居瑞典。他的父母為他買了一臺 Commodore 64 電腦,Ali 靠著這臺電腦自學編程,最終憑藉出色的編程能力被邀請到 UC Berkeley 擔任訪問學者。

在伯克利,Ali 加入了 AMPLab(算法、機器和人實驗室),成為包括導師 Scott Shenker 和 Ion Stoica 在內的八名研究人員之一,共同致力於實現博士生 Matei Zaharia 的論文構想,並開發出 Spark——一個用於大數據處理的開源軟件引擎。

他們的目標是“復刻大型科技公司在神經網絡上的成就,但去掉複雜的接口。”Spark 創下了數據排序速度的世界紀錄,Matei 的論文也因此獲得了當年的最佳計算機科學博士論文獎。秉承學術界的傳統,他們免費發佈了 Spark 的代碼,但幾乎沒有人使用。

於是,從 2012 年開始,這八位研究人員多次聚餐,最終決定基於 Spark 合作創立一家公司。他們將其命名為 Databricks。八人中有七人加入成為聯合創始人,而 Shenker 則擔任顧問。

圖:Databricks Cofounders - Ali Ghodsi seated in front ~middle, Forbese

Databricks 的團隊當時認為,他們需要一些資金,不是很多,但也需要一點點。正如 Ben 向 Lenny Rachitsky 回憶的那樣:

“當我見到他們時,他們說,‘我們需要籌集 20 萬美元。’我當時就知道,他們手上有一個叫 Spark 的東西,而競爭對手是 Hadoop。Hadoop 已經有資金充足的公司在推動,而 Spark 是開源的,時間緊迫。”

他還意識到,作為學者,這個團隊可能傾向於做一些小事情。“教授們嘛……如果你創辦一家公司,賺到 5000 萬美元,這已經是個很大的成就了。在校園裡你就是英雄了。”他對 Lenny 說道。

Ben 給團隊帶來了一個壞消息:“我不會給你們寫 20 萬美元的支票。”

但他也帶來了一個好消息:“我會給你們寫一張 1000 萬美元的支票。”

他的理由是,如果你們要創辦一家公司,“那就得真正去做一家公司。如果你們要這麼幹,就得全力以赴。否則,你們還是留在學校吧。”

他們決定輟學創業。Ben 增加了投資金額,a16z 領投了 Databricks 的 A 輪融資,投後估值為 4400 萬美元,佔公司 24.9% 的股份。

這次初次接觸——Databricks 原本只想要 20 萬美元,而 a16z 則願意投入更多——奠定了一個模式:當 a16z 投資你時,他們是真的相信你。

當我問起 a16z 的影響時,Ali 直言不諱:“如果沒有 a16z,Databricks 今天可能已經不存在了。而特別是 Ben,我不認為我們能堅持到今天。他們真的相信我們。”

在公司的第三年,Databricks 的收入只有 150 萬美元。“當時我們能否成功還遠未明朗,”Ali 回憶道。“唯一真正相信我們能成大事的人是 Ben Horowitz。他比我們自己都更相信。說實話,比我自己相信得多。這是他的功勞。”

信念是一件很酷的事情。而當你有能力讓這種信念成為自我實現的預言時,它就更有價值。

比如在 2016 年,Ali 正試圖與微軟達成一項合作協議。在他看來,由於 Azure 對 Databricks 的需求非常旺盛,這筆交易是毫無疑問的。他向一些風投請求介紹微軟 CEO Satya Nadella,這些風投確實幫忙做了介紹,但這些介紹卻被“埋在了助理的流程中”。

隨後,Ben 向 Ali 正式引薦了 Satya。“我收到了一封來自 Satya 的電子郵件,他說,‘我們非常有興趣建立一個非常深度的合作關係,’”Ali 回憶道,“他還將他的副手們,以及他們的副手們都加入了郵件。幾個小時之內,我的收件箱裡就有了來自微軟員工的 20 多封郵件,這些人之前我試圖聯繫過,但都沒有回應。現在他們都在問,‘我們什麼時候能見面?’當時我就感覺,‘好吧,這次不一樣了。這次一定會成的。’”

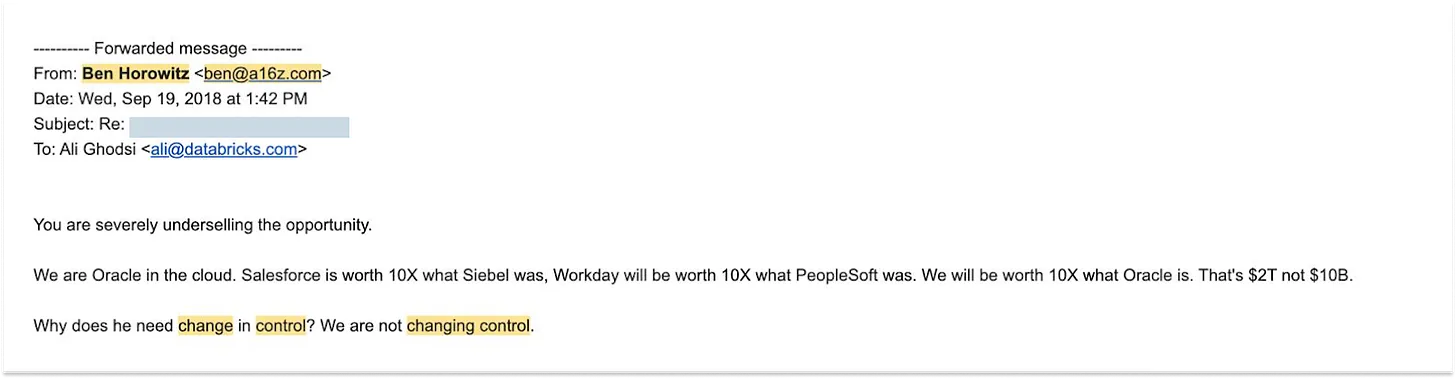

又比如在 2017 年,Ali 想要招募一位高級銷售高管來繼續推動公司的發展。這位高管希望在合同中加入控制變更條款——也就是公司被收購時,股權可以加速歸屬。

這成為了一個關鍵點,於是 Ali 請 Ben 幫忙說服這位高管,讓他相信 Databricks 的價值“至少有 100 億美元”。Ben 與他談過之後,給 Ali 發了一封郵件:

圖:Ben Horowitz Email to Ali Ghodsi, September 19, 2018 courtesy of Ali Ghodsi

“你嚴重低估了這個機會。

我們是雲端的 Oracle。Salesforce 的市值是 Siebel 的 10 倍,Workday 的市值將是 PeopleSoft 的 10 倍,而我們的市值將是 Oracle 的 10 倍。這不是 100 億美元,而是 2 萬億美元。

他為什麼需要控制權變更?我們不會改變控制權。”

這可能是商業史上最硬核的郵件之一,尤其是考慮到當時 Databricks 的估值僅為 10 億美元,年收入僅有 1 億美元。而如今,Databricks 的估值已達到 1340 億美元,年收入超過 48 億美元。

“他們看到了事物的全部潛力,”Ali 告訴我,“當你深陷其中,每天都在運營公司時,你會看到各種挑戰——交易沒有達成,競爭對手擊敗了你,資金快用完了,沒有人知道你是誰,員工離開了你——在這樣的情況下,很難以那種方式去思考世界。但他們來到董事會會議時會告訴你,‘你們將征服世界。’”

他們是對的,而他們的信念也得到了回報。總的來說,a16z 參與了 Databricks 全部 12 輪融資,並主導了其中的四輪。這家公司是讓 a16z 第三支基金(AH 3)表現優異的原因之一,同時也是後期風險投資基金(Late Stage Ventures Funds)1、2 和 4 回報的主要推動力。

“首先,他們真的非常關心公司的使命。我不認為 Ben 和 Marc 首先把它看作是一個投資回報的問題。這是其次的,”Ali 說道,“他們是相信技術的人,想用技術改變世界。”

如果你不理解 Ali 對 Marc 和 Ben 的評價,你就無法真正理解 a16z。

什麼是 a16z?

a16z 不是一個傳統的風險投資基金。這一點顯而易見!它剛剛完成了自 2017 年軟銀 980 億美元願景基金(Vision Fund)和 2019 年願景基金二期以來最大規模的風險投資募資。但即便軟銀的願景基金仍然是一隻基金,而 a16z 已不止於此。

當然,a16z 也需要募集資金併為有限合夥人(LPs)創造回報。截至目前,它在這方面表現卓越。稍後我們將分享 a16z 基金的回報數據。

但首先——a16z 究竟是什麼?

a16z 是一場關於技術的“信仰運動”。它所做的一切,都是為了推動更好的技術發展,從而創造一個更好的未來。它堅信,“技術是人類雄心與成就的榮耀,是進步的先鋒,是潛力的實現。” 從這個信念出發,a16z 的一切行動都圍繞著對未來的信念展開,並以此為賭注。

a16z 是一家“公司”(Firm),而不僅僅是一支基金(Fund)。它的目標是通過規模化運作變得更強大。與傳統基金不同,a16z 的運作方式更像一家企業。正如 a16z 的普通合夥人 David Haber 所解釋的那樣:“基金的目標是以最少的人力、最短的時間,創造最大的收益。而公司的目標是提供卓越的回報,同時建立能夠複利增長的競爭優勢。我們要思考的是,如何隨著規模的擴大變得更強,而不是更弱?”

a16z 由工程師和企業家運營。傳統的資金管理者往往試圖在固定的“蛋糕”中分得更大的份額,而工程師和企業家則傾向於通過構建和擴展更好的系統來擴大整個“蛋糕”。

a16z 是為未來而存在的“時間主權者”(Temporal Sovereign)。在其最雄心勃勃的時刻,a16z 將自己視為與全球頂尖金融機構和政府平起平坐的同行。它曾表示,目標是成為信息時代的“JP 摩根”,但實際上這可能低估了它的真正野心。如果說政府是為某一片空間服務,那麼 a16z 則是為未來這個“大時間塊”服務。風險投資只是它發現的對未來產生最大影響的方式,同時也是最能與這種影響產生收益對齊的商業模式。

a16z 的使命是創造並傳遞“力量”。它通過規模、文化、網絡、組織基礎設施和成功案例來構建自己的力量,然後通過銷售、營銷、招聘和政府關係等方式,將這種力量傳遞給其投資組合中的科技初創公司。a16z 的創始人常說,只要是它能做的事情,它都會去做,而它能做的事情似乎很多。

如果你想設計一個機構,一個相信“技術正在吞噬比以往更大的市場”的機構,一個認為“萬物皆技術”的機構,那麼你會打造一個能夠為數百甚至數千家公司提供“贏得勝利的力量”的公司。而這個機構可能就會像 a16z 一樣。

那些未來可能成為經濟支柱的公司,往往起步時都很小且脆弱。它們分散、目標各異,彼此之間甚至存在競爭。而它們面對的卻是當下的行業巨頭,這些巨頭並不願意讓出市場份額。

對於一個小公司來說,無論它多麼有潛力,都可能無法僱傭到最優秀的招聘人員來吸引頂尖的工程師和高管。它可能無法為自己爭取公平競爭的政策,也可能沒有足夠的影響力讓世界聽到自己的聲音,更別提獲得向政府和大型企業銷售其產品的合法性。

對任何一家小公司而言,投入數十億美元來建立這些能力並僅僅服務於自身是沒有意義的。但如果這些能力可以在所有潛在的公司之間分攤成本,並覆蓋未來數萬億美元的市場價值,那麼這些小公司就能擁有大公司的資源。這樣一來,它們的成敗將取決於產品的優劣,而不是資源的多寡。它們將有能力以應有的方式推動未來的到來。

如果你能將初創公司的敏捷與創新,與“時間主權者”的力量與影響力結合起來,會怎樣?

這就是 a16z 一直以來努力的方向。從它本身還是一家初創公司時,就已經開始了這種嘗試。

Marc 和 Ben 為何創立 a16z:從市場洞見到行業顛覆

2007 年 6 月,Marc 在他的博客《Pmarca 創業指南》(Pmarca Guide to Startups)中發表了一篇名為《唯一重要的事情》(The only thing that matters)的文章。這篇文章表面上是寫給初創科技公司的建議,但從今天的視角來看,它更像是創立 a16z 的指導手冊。在文中,Marc 探討了初創公司成功的三大核心要素——團隊、產品或市場——哪一項最為重要。

創業者和風投會說是團隊,工程師會說是產品。

而 Marc 則表示:“我個人選擇第三種觀點,我認為市場是決定初創公司成敗的最重要因素。”

為什麼是市場?

他寫道:

“在一個偉大的市場中——一個擁有大量真實潛在客戶的市場——市場會將產品從初創公司中‘拉’出來……

相反,在一個糟糕的市場中,即使你擁有世界上最好的產品和最強的團隊,也無濟於事——你註定會失敗……

為了向 Benchmark Capital 的 Andy Rachleff 致敬(是他為我提煉了這一觀點),讓我來陳述‘Rachleff 創業成功法則’:

初創公司失敗的頭號殺手是缺乏市場。

Andy 是這樣說的:

- 當一個優秀的團隊遇到一個糟糕的市場,市場會獲勝。

- 當一個糟糕的團隊遇到一個優秀的市場,市場仍然會獲勝。

- 當一個優秀的團隊遇到一個優秀的市場,才會發生一些特別的事情。”

我認為 Marc 和 Ben 在風險投資中看到的是一個巨大的市場(沒有人意識到有多巨大)以及充滿糟糕的團隊(沒有人意識到有多糟糕)。

Marc 和 Ben 在 2007 年至 2009 年間正在思考下一步的方向。作為非常成功的科技企業家,他們雖然已經功成名就,但仍然懷揣著不服輸的鬥志。而正因為成功,他們也擁有了足夠的財富,可以隨心所欲地選擇自己的下一步。

但問題是,怎麼做?

作為企業家和天使投資人,Marc 和 Ben 接觸了許多“糟糕的風險投資人”,他們覺得與這些人競爭可能會很有趣。

“對 Marc 來說,從我的視角來看,這一切並不是為了賺錢,”a16z 普通合夥人 David Haber 告訴我,“他從 20 歲起就已經很富有了。一開始,這可能更多是為了‘打 Benchmark 或 Sequoia 的臉’。”

然而,風險投資還有一個優勢,這一點在 2008 年金融危機引發的經濟衰退中很少有人意識到:它可能是世界上最偉大的市場。這對 Marc 來說意義重大。

當然,並不是所有的風險投資公司都表現得糟糕。Marc 當時想要“打臉”的兩家公司——Sequoia 和 Benchmark——其實表現非常優秀(Marc 還引用了 Andy Rachleff 的觀點!),除了它們傾向於剝奪創始人的控制權。而對於那些希望繼續掌控公司命運的創始人而言,Peter Thiel 在 2005 年創立了 Founders Fund,並在 2007 年推出了表現卓越的 FF II 基金,該基金最終為每一美元投資帶來了 18.60 美元的現金回報(DPI)。

不過,與今天相比,當時的風險投資行業整體上顯得懶散、封閉,更像是一個手工作坊式的俱樂部。

Marc 喜歡講一個關於 2009 年他和 Ben 在考慮創立 a16z 時的故事。當時他與一家頂級風投公司的普通合夥人會面,那位合夥人將投資初創公司比作從旋轉壽司傳送帶上隨意抓取壽司。Marc 回憶說,這位合夥人對他說:

風險投資行業就像去壽司船餐廳。你只需要坐在硅谷的 Sand Hill 路上,創業公司會自動找上門來。如果錯過了一家也沒關係,因為下一艘“壽司船”馬上就會跟上。你只需要坐著,看著壽司船一盤盤駛過,偶爾伸手拿起一塊壽司就好。

如果行業的野心有限,這種方式還算不錯。Marc 在接受 Jack Altman 的《Uncapped》採訪時解釋道:“只要行業的野心受到了限制,這種模式就能維持下去。”

但 Marc 和 Ben 的野心從未受限。在他們的公司裡,最大的“罪過”莫過於“錯過一個機會”,即沒有投資於一家優秀的公司。而這對他們來說至關重要。因為他們看到了,大型科技公司會隨著市場的增長變得越來越大。

“十年前,互聯網用戶大約只有 5000 萬人,其中很少有人能使用寬帶連接,”Ben 和 Marc 在 2009 年 4 月 Andreessen Horowitz Fund I 的募資備忘錄中寫道。“而今天,約有 15 億人在線,其中許多人已經擁有寬帶連接。因此,無論是消費端還是基礎設施端,行業中最大的贏家都有可能比上一代最成功的科技公司更為龐大。”

與此同時,創辦一家公司的成本和難度也大幅降低,這意味著會有更多的公司湧現。

他們在寫給潛在 LP(有限合夥人)的信中寫道:“過去十年間,開發一款新技術產品並至少進入測試階段的成本已經大幅下降,現在通常只需 50 萬到 150 萬美元,而 10 多年前則需要 500 萬到 1500 萬美元。”

最後,隨著公司從工具型公司轉型為直接與傳統企業競爭的公司,它們自身的野心也在增長。這意味著每一個行業都將成為一個技術行業,而每一個行業也因此會變得更大。

為何當時的市場如此出色?

Marc 繼續解釋道:

“從 20 世紀 60 年代到 2010 年,風險投資有一套固定的遊戲規則……公司基本上都是工具型公司,對吧?像是鎬子和鐵鍬的製造商。大型機、臺式電腦、智能手機、筆記本電腦、互聯網接入軟件、SaaS、數據庫、路由器、交換機、磁盤驅動器、文字處理器——這些都是工具。

但到了 2010 年,行業發生了永久性的變化……科技領域的大贏家越來越多地直接切入傳統行業。”

a16z 當時是否為初創公司支付了過高的價格?還是說它支付的價格相對於這些公司未來的潛力來說合理?

從現在的角度來看,後者顯然更為合理。而令人印象深刻的是,a16z 早在當時就已經有了這樣的遠見。

正如他們所寫的那樣,每年大約有 15 家科技公司最終能達到年收入 1 億美元的規模,這些公司通常佔據了當年成立的所有公司在公開市場總市值的 97%——這就是我們如今熟知的“冪律法則”(Power Law)。因此,a16z 必須竭盡全力參與到儘可能多的潛力公司中,並在贏家中加倍甚至三倍下注。

為了實現這一點,a16z 需要重新思考如何構建一家與眾不同的公司,而不僅僅是一個傳統的基金,因為當時只有兩位投資合夥人。

在分享 AH I 基金的基本條款時(目標基金規模為 2.5 億美元,其中普通合夥人承諾出資 1500 萬美元),Ben 和 Marc 用一段話總結了他們的公司戰略。

這一戰略至今仍在執行,即使 a16z 已經遠遠超越了兩位合夥人和“前五”的初始目標。

a16z 的三個時代

自第一支基金成立以來,貫穿 a16z 歷史的核心競爭優勢是其對未來的超強信念和非對稱的堅定信心。這種信念不僅是 a16z 的核心差異化點,也是其所有其他優勢的源泉。

隨著 a16z 的野心、資源、基金規模和影響力不斷增長,它應用這種優勢的方式以及選擇的差異化策略也在不斷演變。

第一時代(2009 年-約 2017 年)

在 a16z 的第一時代(2009 年-約 2017 年),核心洞見是:如果“軟件正在吞噬世界”(Software is Eating the World),那麼最好的軟件公司將比當時市場所估值的要更有價值。

這種信念讓 a16z 能夠採取以下三種策略,從一個新玩家迅速躍升為“前五”公司:

- 敢於高價投資

正如之前提到的,a16z 從早期基金中進行了一些交易,這些交易當時被許多人認為價格過高或不符合傳統風投邏輯。在《Acquired》播客中,Ben Gilbert 提到:“當時的普遍批評是,他們為了買入贏家的機會而支付過高的價格,或者說是為了給自己買名聲。”但他同時指出,這種做法在當時是理性的。他還補充道:“今天還有人認為他們在 2009 年至 2015 年間的任何投資估值過高嗎?絕對不會。”正如 Ben Horowitz 在 2014 年的哈佛商學院案例研究中解釋的那樣:“即使是數十億美元的估值,投資者可能仍然低估了公司的潛力。”而這種低估正是 a16z 的優勢所在。

- 建立被視為“浪費”的運營基礎設施

a16z 組建了全面的服務團隊、招聘合夥人、企業簡報中心……這些在當時看起來像是基金經理的額外開銷。但如果你相信投資組合中的公司能夠定義一個類別,並且需要企業級的資源來贏得《財富》500 強的訂單,那麼這些支出就是合理的。他們是在為一個需要初創公司看起來像真正大公司的未來做準備。

- 將技術創始人視為稀缺資源

a16z 押注於這樣一個觀點:隨著公司變得更便宜、更容易建立,沒有傳統管理經驗的技術天才能夠並且將會創立更多重要的公司。因此,a16z 竭盡全力吸引並支持這些創始人,將 CAA(Creative Artists Agency)的模式引入風險投資領域。“創始人友好型”現在已經成為一種行業風潮,但在當時,這確實是一個全新的理念。

在第一時代,最重要的事情就是投資對了公司,並從這些公司實現 a16z 所預期的成功中獲利。儘管他們確實專注於幫助創始人,但主要還是在利用當時市場中的套利機會。

AH III 基金因投資了 Coinbase 和 Databricks 而備受矚目,但更值得注意的是其長期穩定的表現。

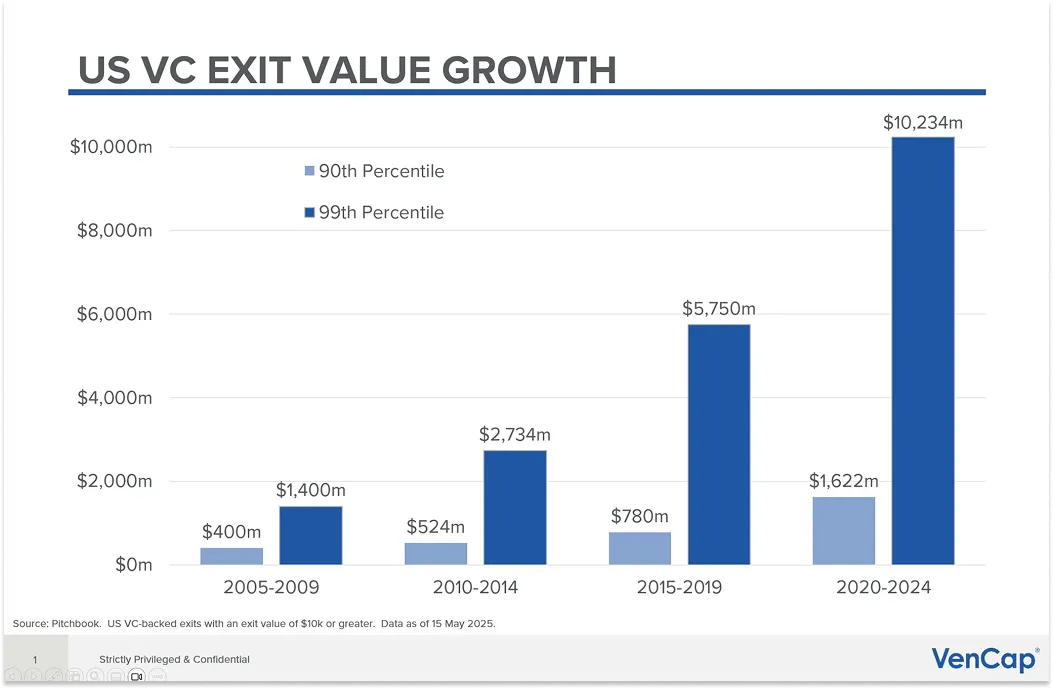

VenCap 的首席投資官 David Clark 表示:“作為有限合夥人(LP),我們對持續的[淨]3 倍[TVPI](總價值與已支付資本的比率)回報率感到滿意,並且偶爾還能達到[淨]5 倍以上[TVPI]。這正是 a16z 所交出的答卷。a16z 是為數不多能夠在規模化的同時,持續交付這種表現的公司之一。”從其業績數據中可以清楚地看到這一點。

如果說在第一時代,a16z 通過“高價投資”來打響名號是一種長期回報的戰略,那麼這種策略在短期內似乎並未帶來太大的成本。

第二時代(2018-2024 年):從 Top 5 到行業領袖

在 a16z 的第二時代(2018-2024 年),其核心信念是:科技領域的贏家比任何人預期的都要更大,它們的私有化時間也比以往更長,同時技術正在吞噬更多的行業,這些都是人們尚未完全認識到的。

這種信念使 a16z 能夠採取以下三項措施,從“Top 5 風投公司”躍升為行業領袖:

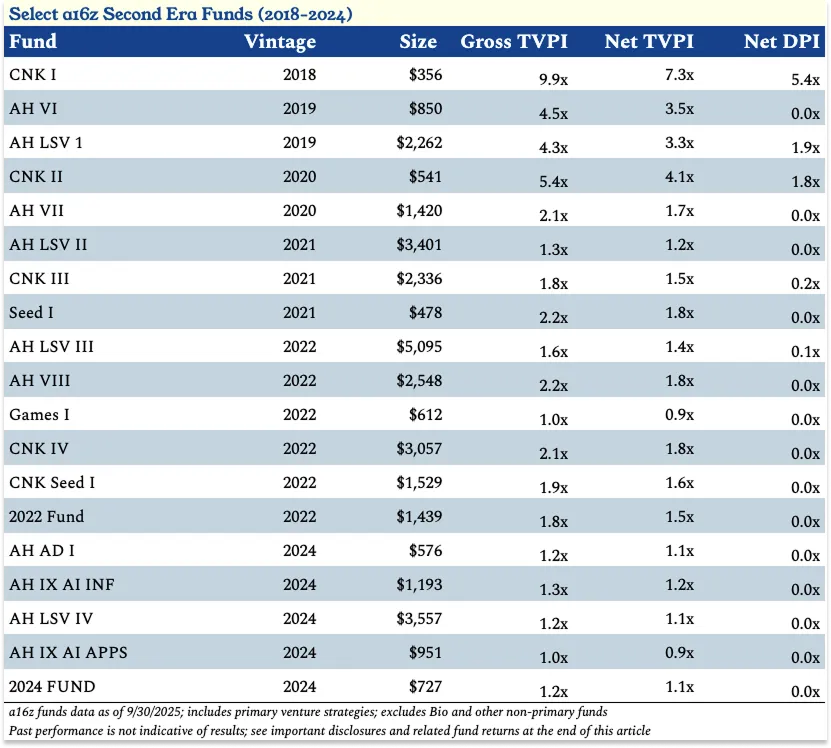

籌集更大的基金

在第一時代,a16z 通過九個基金籌集了 62 億美元。而在第二時代,僅用了五年時間,a16z 通過 19 個基金籌集了 329 億美元。傳統風投的觀點是,基金規模越大,回報率越容易下降。但 a16z 持相反觀點:如果最大的投資回報越來越大,那麼你需要更多的資本來通過多輪融資保持有意義的持股比例。Marc 常說:“你最多隻能損失 1 倍的投資金額,但你的上行潛力幾乎是無限的。”

打破單一基金模式,走向多元化

在第一時代,a16z 主要籌集核心基金以及後期階段的跟投基金,並且所有普通合夥人(GP)都從同一個基金投資,儘管每個人關注的領域有所不同。此外,它還籌集了一個專注於生物領域的基金(Bio Fund),因為生物科技是一個完全不同的領域。

而在第二時代,a16z 開始分散化運作。

- 2018 年,a16z 推出了首隻專注於加密貨幣的基金 CNK I,由 Chris Dixon 領導。

- 2019 年,a16z 招募了 David George 領導專注於後期風險投資的 LSV(Late Stage Ventures)基金,並籌集了當時規模最大的基金 LSV I(22.6 億美元),幾乎是之前任何 a16z 基金規模的兩倍。

- 在這一時期,a16z 分別在核心基金、加密貨幣基金、生物基金和 LSV 基金上籌集了新資金,還在 2021 年推出了專注於種子階段的基金(4.78 億美元的 AH Seed I)和專注於遊戲領域的基金(6.12 億美元的 Games I)。2022 年,a16z 首次推出跨策略基金(14 億美元的 2022 Fund),允許 LP 按比例投資該年份的所有基金。

儘管各個基金可以利用公司集中化的資源(如投資者關係團隊),但每個基金都根據其垂直領域的具體需求設計了專屬的平臺團隊,包括市場營銷、運營、財務、活動、政策等。

持有頭部公司的股份更久

在 a16z 的第二時代,領先的公司開始更長時間保持私有化,並在私募市場中募集更多資金,無論是用於公司發展的主要融資,還是為員工和早期投資者提供流動性的二級市場融資。

Matt Cohler 曾將 a16z 購買 Facebook 後期二級市場股份的做法比作“投資豬肉期貨”,這種策略在這一時期成為了常態。像 Stripe、SpaceX、WeWork 和 Uber 這樣的公司在私募市場獲得了與公開市場類似的流動性。

這對行業來說是一個挑戰:LP 無法輕易獲得流動性,這擾亂了資本分配週期。但對於那些相信科技公司將變得更大、且願意長期持有的公司來說,這簡直是天賜良機。它提供了一個機會,可以在高質量的私有公司中投入更多資金,並將原本屬於公開市場投資者的回報提前拉入私募市場中。我認為,這種轉變是像 a16z 這樣的風投公司能夠在擴大規模的同時維持高回報的關鍵原因之一。

為應對這一變化,a16z 採取了以下措施:

- 成為註冊投資顧問(RIA),使其能夠自由投資於加密貨幣、公開股票和二級市場。

- 在 David George 的領導下推出了前述的 LSV I 基金。在第二時代,LSV 基金在 a16z 籌集的 329 億美元中佔據了 143 億美元。

- 加密貨幣基金在第四期基金中分拆為種子階段基金(15 億美元)和後期階段基金(30 億美元)。

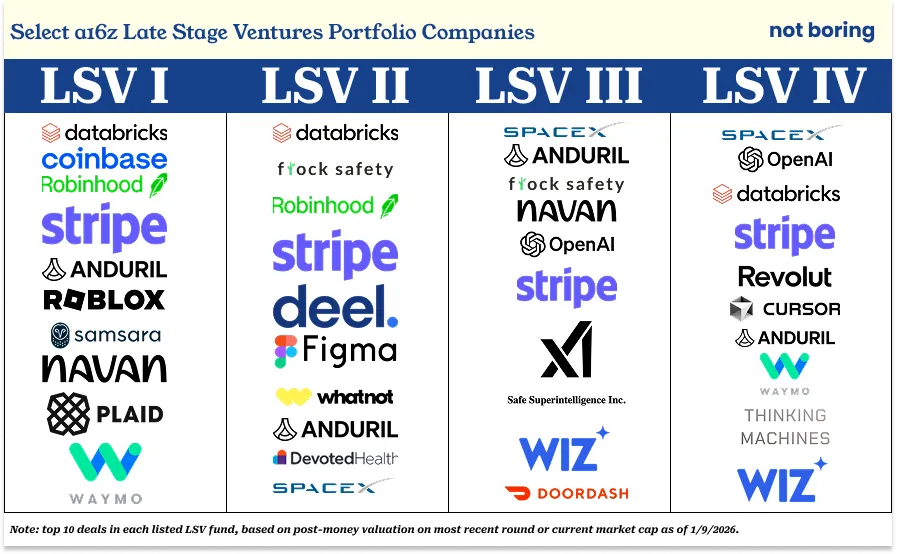

以下是每支 LSV 基金中基於最近一輪投後估值或當前市值的前十大投資項目:

LSV I: Coinbase、Roblox、Robinhood、Anduril、Databricks、Navan、Plaid、Stripe、Waymo 和 Samsara。

LSV II: Databricks、Flock Safety、Robinhood(他們已在公開市場退出,並將收益再投資於更多的 Databricks)、Stripe、Deel、Figma、WhatNot、Anduril、Devoted Health 和 SpaceX。

LSV III: SpaceX、Anduril、Flock Safety、Navan、OpenAI、Stripe、xAI、Safe Superintelligence、Wiz 和 DoorDash。

LSV IV: SpaceX、Databricks、OpenAI、Stripe、Revolut、Cursor、Anduril、Waymo、Thinking Machine Labs 和 Wiz。

如果說 a16z 曾被指責“花大價錢買名企標誌”,那麼它所選擇的公司標誌顯然並不遜色於任何人。根據劍橋聯合會(Cambridge Associates)2025 年第二季度的數據,LSV I 基金躋身其同年基金的前 5%,而 LSV II 和 LSV III 則位居各自年份的第一四分位。

截至 2025 年 9 月 30 日,LSV I 的淨 TVPI 達到了 3.3 倍,LSV II 為 1.2 倍淨 TVPI(隨著 Databricks 和 SpaceX 最近的融資,這一數字可能已經更高),LSV III 為 1.4 倍淨 TVPI(隨著 SpaceX 以 8000 億美元估值完成重大二級市場交易後,這一數字也可能進一步提高)。

通過堅信這些標誌性公司未來的潛力遠超大多數人的預期(儘管並非所有人都低估了它們,比如 Founders Fund 對 SpaceX 和 Thrive 對 Stripe 的投資),a16z 得以在這些頂級私營科技公司中投入更多資金。

更重要的是,a16z 開始證明:在合適的條件下,增長階段的基金也可以實現類似於早期風險投資的高回報。根據 a16z 某位 LP 的分析,擁有強大早期投資能力的公司,通過在增長階段繼續投資,不僅可以實現風險投資般的回報倍數,還能獲得更高的內部收益率(IRR)。此外,與這些公司的深度關係也能進一步提升 a16z 的影響力。

在第二時代,a16z 的核心信念是儘可能多地持有頭部公司的股份。如果能夠從早期投資中更好地瞭解公司,並通過專門的後期基金繼續加註或修正早期投資錯誤,這將更容易實現(儘管這仍然不是像其他資產類別中那樣的控股投資)。

這種策略本質上也是一種套利,但我認為在這一時代,a16z 為其投資組合中的公司成功付出了更多努力。

儘管第二時代的回報仍處於初期,但其表現已經超過了第一時代基金在類似階段的表現。根據《華爾街日報》的報道,第一時代基金在早期階段表現不佳,而第二時代的基金則表現亮眼:

- 2018 年基金的淨 TVPI 為 7.3 倍

- 2019 年基金的淨 TVPI 為 3.4 倍

- 2020 年基金的淨 TVPI 為 2.4 倍

- 2021 年基金的淨 TVPI 為 1.4 倍

- 2022 年基金的淨 TVPI 為 1.5 倍

在這一時代,尤其值得注意的是加密貨幣基金(CNK 1-4 和 CNK Seed 1)的優異表現。CNK I 已經為 LP 帶來了 5.4 倍的淨 DPI(分配支付比)。

更令人驚訝的是,儘管有人曾批評 a16z 在 2022 年為 CNK IV 籌集的 30 億美元過於龐大且時機不佳,但截至目前,該基金的淨 TVPI 已達到 1.8 倍。

第二時代的兩大亮點——LSV 基金和加密貨幣基金——展現了 a16z 對未來的雙重信念:LSV 基金回應了公司私有化時間更長、私募市場資本需求更大的趨勢。加密貨幣基金則體現了創新和回報可以來源於全新領域,而非傳統投資領域的理念。

這些亮點也反映了 a16z 在為投資組合公司及整個行業創造更多價值時的擴展需求。為了幫助後期公司蓬勃發展,a16z 需要在私募市場中重現一些公開市場的優勢。而為了確保加密貨幣在美國的生存,以及確保所有新興科技公司在面對既得利益者時能夠獲得公平競爭的機會,a16z 需要走向華盛頓。

a16z 的第三時代核心信念是:新興科技公司不僅將重塑每一個行業,還將主導這些行業,只要它們被賦予機會。而 a16z 必須引領整個行業和國家朝著正確的方向前進。

這一信念再次改變了 a16z 的本質。隨著規模的擴大(150 億美元的新基金可以作為一個標誌性節點),僅僅“挑選贏家”已經不夠。

a16z 必須通過塑造競爭環境來創造贏家。

正如 Ben 所說:“是時候引領潮流了(It’s Time to Lead)。”

a16z 的第三時代:是時候引領未來了

在這一階段,你或許能想象到某家競爭風投公司的分析師給記者 Tad Friend 發短信說:“為了讓你的新 150 億美元基金實現 5-10 倍的總回報,你得讓整個美國科技行業的規模比現在大好幾倍。”

而 Marc 和 Ben 的回答,你可以想象是:“沒錯。”

這是 a16z 的明確計劃,其邏輯如下:

自 2015 年以來,a16z 在早期階段投資的獨角獸公司數量超過了任何其他投資者,其與排名第二的紅杉資本(Sequoia)之間的差距,甚至相當於紅杉與第 12 名之間的差距。

數據來源:斯坦福大學教授 Ilya Strebulaev

以“在早期階段投資並最終成為獨角獸的公司數量”來評判“最佳風投”無疑是一個非常具體且對 a16z 有利的衡量標準。更常見的衡量方式可能是通過回報倍數、IRR(內部收益率)或向 LP 分配的現金總額。其他人可能會關注命中率或持續性等指標。可以有很多種方法來切片和分析風投排名。

然而,這種評判方式似乎與 a16z 對世界的看法一致。在我與 a16z 加密團隊交流的過程中,反覆聽到的一點是:因為許多聰明的創業者都在某個領域進行探索而押注這個領域,即使判斷錯誤也沒關係。但如果在該領域內選錯了公司,或者因為任何原因錯過了最終的贏家,那就是不可接受的。 正如 Ben 所說:

“我們知道,建立一家公司本身就是一件高風險的事情,所以如果我們在投資時採取了正確的流程並進行了適當的風險評估,那麼我們不會為那些失敗的投資感到擔憂。另一方面,如果我們錯誤地評估了某位創業者是否是她所在領域中最優秀的,那我們會非常擔憂。

如果我們判斷錯了新興領域,這沒問題。但如果我們選錯了創業者,那就是大問題。而如果我們錯過了正確的創業者,那也是大問題。無論是因為衝突還是錯過機會而失去了一個具有劃時代意義的公司,這要比在一個我們誤判的領域中投資了最優秀的創業者糟糕得多。”

按照 a16z 自己對“最重要的事情”的評估,它已經成為了風險投資行業的領導者。

“那麼接下來呢?”Ben 問道:“引領一個行業意味著什麼?”

在宣佈 150 億美元募資的 X 文章中,他回答道:“作為美國風險投資領域的領導者,美國新興技術的命運部分取決於我們的肩膀。我們的使命是確保美國贏得未來 100 年的技術競爭。”

這對於一家風險投資公司來說,是一個非同尋常的自我定位。

但如果你接受以下前提:

- 技術是進步的引擎;

- 美國的持續領導地位依賴於技術的優勢;

- a16z 是新興美國科技公司的最大和最具影響力的支持者,擁有足夠的能力和資源幫助它們在與傳統巨頭的競爭中獲得公平的機會——那麼,這樣的定位並非完全不合理。

為了贏得未來 100 年的技術競爭(在 a16z 看來,這也等同於贏得未來 100 年的整體競爭),Ben 認為 a16z 必須在關鍵的新技術架構上取得勝利——例如人工智能(AI)和加密貨幣(crypto)。隨後,還需要將這些技術應用於最重要的領域,如生物學、國防、健康、公共安全和教育,甚至將它們融入到政府體系中。

這些技術將極大地擴展市場規模。正如我在《科技將變得更大》(Tech is Going to Get Much Bigger)和《萬物皆技術》(Everything is Technology)中所論述的那樣,這意味著那些此前不屬於科技可觸及市場的行業和任務,如今都可能成為科技的目標市場。這也意味著風險投資的可觸及市場價值(VCAV, Venture Capital Addressable Value)將顯著增長。

這是 a16z 一直在做的賭注的延續,但在信念上有一個重要的轉折:如果 a16z 作為領導者履行其職責,這個價值將被解鎖,美國(以及世界)的未來將得到保障。

這一信念的具體實施包括以下五個方面:

- 讓美國科技政策再次偉大

- 填補私營與上市公司建設之間的空白

- 將營銷推向未來

- 擁抱公司構建的新方式

- 在擴展能力的同時繼續塑造文化

a16z 的許多看似令人費解的行動,實際上都是為了服務於這五個目標。

尤其值得注意的是,過去兩年間,a16z 在政治領域的參與變得更加積極。Marc 和 Ben 在上次大選中公開支持特朗普總統,這一舉動引發了大量爭議。有人認為,風險投資基金不應干預國家政治。

但 a16z 對此持完全相反的觀點,並且態度鮮明:它希望“讓美國科技政策再次偉大”。

Marc 和 Ben 在《小科技議程》(The Little Tech Agenda)中闡述了這一立場,其核心要點可以總結為:

- 新興科技公司對國家的成功至關重要。

- 為了贏得未來,我們需要支持創新的法律、政策和法規,同時必須防止大企業利用資源優勢捕獲監管機構。

- 但現實情況卻相反:“我們認為,糟糕的政府政策現在是‘小科技’面臨的頭號威脅。”

- 在政府中,沒有人為新興科技公司發聲或對抗傳統巨頭:大企業不會這樣做,初創公司也不應該將有限的資源用於此。

- 風險投資公司從新興科技公司的成功中獲益,因此風投公司應該成為這場鬥爭的主力,而作為風投行業的領導者,這一責任自然落在 a16z 肩上。

a16z 明確表示,它是一個單一議題的支持者,“小科技”是其唯一關心的事情,而且它是跨黨派的。

a16z 的基本原則是:“我們不會參與與‘小科技’無關的政治鬥爭。”以及“我們支持或反對政客,不論其黨派,也不論其在其他問題上的立場。”從我在 a16z 的觀察來看,這些原則是絕對真實的。

a16z 並不是因為“政治有趣”而參與其中(儘管 Marc 似乎真的很享受這一過程)。相反,a16z 願意在短期內承受批評和質疑,以便從長期來看幫助新興科技蓬勃發展。

正如前 Benchmark 合夥人 Bill Gurley 在《2581 英里》(2,581 Miles)一文中所說的那樣,長期以來,科技行業可以在很大程度上忽視華盛頓,而華盛頓也可以忽視科技。然而,幾年前,這種情況發生了變化,部分原因是科技行業從工具製造轉向與傳統巨頭競爭的轉型。加密貨幣是第一個面臨生存威脅的領域。

當 a16z 首次進軍華盛頓時,“小科技”在華盛頓並沒有任何代表。大型科技公司有自己的遊說者和關係網,而傳統巨頭——銀行、國防公司等——也有自己的資源。但“小科技”(包括加密貨幣領域)沒有任何代表。除了當時可能的例外 Coinbase 外,沒有哪家公司能夠負擔得起在華盛頓或全美各州首府建立代表自己的成本和基礎設施。

於是,在 2022 年 10 月,a16z 加密貨幣部門任命 Collin McCune 為政府事務負責人,開始向美國政界人士普及加密貨幣的相關知識。Collin、Chris Dixon、a16z 加密貨幣部門總法律顧問 Miles Jennings,以及團隊中的其他成員和行業內的加密貨幣創始人,多次前往華盛頓,向政界人士解釋加密貨幣的運作方式、潛在發展前景,以及不當監管可能導致新興技術消亡的風險。

這一努力取得了成效。 由於 a16z 和行業內跨黨派的 Fairshake SuperPAC 的共同努力,加密貨幣目前已不再面臨立法帶來的生存威脅。去年,特朗普總統簽署了《GENIUS 法案》(GENIUS Act),這是美國首次對加密穩定幣進行監管。此外,全面的市場結構立法以壓倒性的跨黨派支持在眾議院通過,目前正在參議院審議,並有望在今年晚些時候通過並簽署為法律。

這一經驗在人工智能成為華盛頓的熱點議題時顯得尤為寶貴。Collin McCune 目前領導著 a16z 的政府事務實踐,常駐華盛頓,並負責涵蓋人工智能、加密貨幣、美國動態創新等領域的事務。目前,a16z 正在倡導制定全面的聯邦人工智能標準,以避免各州之間競爭性法規的混亂局面,並推動其他支持創新的政策。

儘管“遊說”一詞常常帶有負面含義,但現實是,“小科技”的競爭對手早已擁有成熟的政府事務和政策團隊,試圖通過捕獲監管機構來阻止新進入者在公平的競爭環境中立足。

a16z 的目標在於打破這種不平等,幫助“小科技”在充滿挑戰的環境中茁壯成長。通過在科技政策、加密貨幣和人工智能等領域的努力,a16z 不僅在保護新興科技的發展,更是在為美國科技的未來鋪路。

為了贏得未來科技的競爭,並確保 a16z(Andreessen Horowitz)的基金能夠獲得回報,遠離政治已不再是一個選項。好消息是,作為一家需要不斷推動新公司成立、成長並取得成功以維持自身生存的公司,a16z 比任何其他組織都更有動力保持創新的公平競爭環境。

因為即便是從現階段來看,a16z 也坦承,它並不清楚未來將會誕生哪些公司,也不知道它們將以何種方式被構建。

接受公司構建的新模式意味著要接受這樣一個觀點:藉助人工智能,企業家可能僅需過去十分之一甚至百分之一的員工規模就能創建公司,並且創建一家偉大公司的要素可能與過去大不相同。這也意味著 a16z 自身需要適應這種變化。

例如,a16z 推出了名為 Speedrun 的加速器項目,通過該項目,它為初創公司提供最高 100 萬美元的投資,並運行為期 12 周的孵化計劃。這使得 a16z 能夠更早地瞭解這些新公司是如何構建的,並深入瞭解每傢俱體的公司,從而更智能地對贏家進行追加投資。

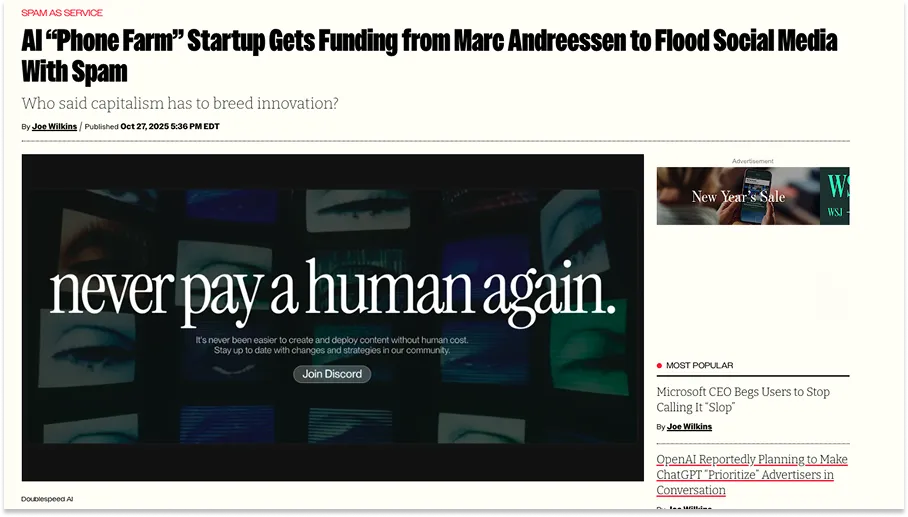

但這也伴隨著風險:增加獲得 a16z 背書的公司數量,同時降低門檻,可能會稀釋其品牌的公信力。例如,a16z 因 Speedrun 支持 Doublespeed 而在 Twitter 上遭到批評。Doublespeed 自稱是“合成創作者基礎設施”(Synthetic Creator Infrastructure),但其他人則將其稱為“手機農場”(phone farm)或“垃圾信息即服務”(Spam as a Service)。

圖:Futurism

從未來主義的視角來看,這種情況的敘述——“獲得 Marc Andreessen 的投資”——顯得頗為有趣,因為 Marc 並不會親自決定 Speedrun 中那些低於 100 萬美元的投資申請。實際上,每一筆 Speedrun 的支票僅佔 a16z 總資產管理規模(AUM)的約 0.001%。但這恰恰反映了問題的核心。我在 Twitter 上多次看到提到這家 a16z 支持的公司,直到猜測它可能是 Speedrun 項目的一部分,並查證確認。大多數人不會花時間去做這樣的調查。

另一個更具爭議的例子是 Cluely,這家初創公司承諾幫助客戶“在一切事情上作弊”(Cheat on Everything)。a16z 甚至通過其 AI 應用基金(AI Apps Fund)主導了對 Cluely 的 1500 萬美元投資輪。

人們理所當然地質疑,為什麼 a16z 這樣一家致力於塑造美國未來的公司,卻投資了一家更看重傳播效應而非道德價值的初創公司。Cluely 的存在是否會在某種程度上削弱其他投資組合公司的公信力,至少在那些高度在線的群體眼中?

很有可能。就我個人而言,我對此並不喜歡。這種氛圍不太對勁,顯得有些不體面。

但是!它確實符合內在邏輯。

因為拋開實際產品不談,Cluely 所提出的核心理念是,在人工智能時代,存在一種全新的構建公司的方式:它假設底層模型的能力正在趨同並商品化,分發渠道將成為唯一重要的事情,而如果為了獲取分發渠道需要引發一些爭議,那也無妨。

如果你願意接受這種公司構建的新方式,那麼花費 1500 萬美元以及引發一些 Twitter 上的爭議,換取近距離觀察這一最具創新性的商業模式的機會,代價並不高。

更廣泛地說,在 a16z 所從事的風險投資行業中,偶爾顯得有些愚蠢是避免淪為“柯達式”失敗的代價。你需要有冒險的勇氣,而冒險不僅僅是指資本的投入。對於 a16z 這樣的規模來說,少量的資金損失其實是最不具風險的。

不過,也有人認為,從更宏觀的視角來看,在 X(a16z 投資組合中的一家公司)上的小爭議根本無關緊要。a16z 的普通合夥人 Katherine Boyle 是該公司“美國活力”(American Dynamism)實踐的聯合創始人,當我向她提及這一點時,她也表達了類似的觀點:

“你可以說,是的,也許我們在 Twitter 上會因為某些公司而受到一些批評,因為有些人——可能是舊金山或紐約的某些群體——不喜歡這些公司。比如‘我們不喜歡他們推動美國活力!我們不喜歡他們做加密貨幣!’

但實際上,這臺機器的規模意味著,那些短暫的微小波動根本無足輕重。

頂級的機構類比是那些規模化的體系,比如美國。美國在國際舞臺上做了一些令人尷尬的事情時,我們會在意嗎?不會。這並不會影響美國,就像它不會影響羅馬天主教會一樣。

我們考慮的是百年大計,而不是一條條推文。”

或許你並不完全認同 a16z 的做法,但你不得不佩服這家公司的膽量。

值得一提的是,當我問一些 a16z 的有限合夥人(LP)對某些在 Twitter 上引發爭議的公司有何看法時,他們的反應幾乎總是茫然的“誰?”

對 a16z 的回報來說,唯一真正重要的事情似乎始終是那些贏家:早早發現它們,贏得投資機會,並儘可能多地持有它們的股份。隨便問任何一個 a16z 的 LP 關於 Databricks 的事,他們一定知道 Databricks。

現在,進入了第三個時代——“是時候引領時代”的階段,另一件同樣重要的事情是幫助這些公司成長,即使它們已經變得非常龐大。

這正是我認為 Ben 所說的“跨越私營公司與上市公司之間的鴻溝”的含義所在。我認為,這是理解當下 a16z 的關鍵視角,也是它如何可能在 150 億美元的基礎上實現 5-10 倍回報的核心。

“在早些年,”Ben 說,“風險投資家幫助公司實現 1 億美元的收入,然後將它們交給投資銀行,開啟作為上市公司的下一段旅程。”但這種世界已經不復存在。如今,企業在私營狀態下停留的時間更長,規模也更大,這意味著風險投資行業,尤其是以 a16z 為代表的領軍者,需要擴展自身能力,以滿足這些更大規模公司的需求。

為此,a16z 最近任命了前 VMWare CEO Raghu Raghuram 擔任多重角色:與 Martin Casado 一起擔任 AI 基礎設施團隊的普通合夥人(GP),與 David George 一起擔任增長團隊的普通合夥人,同時也是一位管理合夥人,併成為 Ben 的“顧問”(consigliere),協助他管理公司。Raghu 與 Jen Kha 一起領導一系列新計劃,以“滿足大型公司在成長過程中的需求”。

這意味著與世界各地的國家政府合作,幫助投資組合公司在區域內擴展和銷售業務;與 Eli Lilly 等公司建立戰略合作關係(a16z 與其合作發起了 5 億美元的生物科技生態基金);以及在全球範圍內擴大有限合夥人(LP)關係的數量和深度。這還包括擴大 a16z 的高管簡報中心(Executive Briefing Center)的範圍,使大型公司能夠直接與一批定製篩選出的 a16z 投資組合公司進行交流。

即使對於規模較大的公司,也有一些事情沒有必要從零開始構建,而這些事情可能更適合由 a16z 統一構建並分配到其投資組合中。恰好這些事情往往涉及政府、萬億美元市值的公司,以及數萬億美元的資本。

所有這些可能意味著,公司可以在保持私營狀態的同時,不犧牲上市公司所擁有的公信力、人脈關係或資本獲取能力。

這也意味著公司能夠在私募市場中成長得更大,而這正是 a16z 的核心市場。

這進一步意味著,a16z 有機會投入更多資本,並有合理的機會獲得強勁回報,從而為其提供更多資源,以擴展能力和提升影響力。a16z 可以將這些資源和能力用於支持其投資組合公司,甚至逐步擴展到整個新興科技行業,推動更多、更優質的新技術覆蓋經濟的更多領域,從而為我們所有人創造一個更美好的未來。

當然,這其中也可能出現許多問題。“錢多事多”(Mo Money Mo Problems),領導者往往成為眾矢之的,等等。

在我看來,a16z 正在以不同以往的範圍和規模參與這場遊戲,這既帶來了巨大的機會,也伴隨著相應的風險。

更廣的觸及面也意味著更多潛在的脆弱點。例如,企業在私營狀態下停留的時間越長,從理論上講,為有限合夥人(LPs)提供流動性的難度就越大,而這也會使得 LPs 更難投資於新的基金,從而限制 a16z 對未來潛在巨頭公司的投資能力。

然而,從根本上來說,有兩個群體才是最重要的:創始人和有限合夥人,即 a16z 的客戶和投資人。

唯一重要的利益相關者:LP 和創始人

創始人和 LP(有限合夥人)如何看待 a16z——通過他們分別選擇從誰那裡拿錢和把錢給誰——實際上是對我之前所討論的一切的濃縮版。

我的邏輯是這樣的:

如果最優秀的創始人相信,a16z 構建的所有機制能夠幫助他們建立比原計劃更大的企業,他們就會選擇 a16z 的資金,而不是其他基金的資金(或者至少會確保 a16z 是他們選擇資金來源的公司之一)。

而如果 LP 們相信 a16z 持續投資於最優秀的創始人,他們就會將資金交給 a16z,而不是其他基金,即使面臨流動性緊張的情況,他們也會繼續將資金留在 a16z。

當我與 Jen Kha 交談時,她向我講述了一個故事,這清楚地表明,在這個遊戲中,能夠投資於最優秀的公司,確實是唯一重要的事情(當然,前提是首先要選對市場)。

幾年前,在風險投資市場短暫的低迷期中,流動性問題以及特朗普政府早期對捐贈基金稅收政策的不確定性讓情況變得更加撲朔迷離。a16z 為其 LP 們提供了流動性支持。當時的頭條新聞中甚至有傳聞稱,一些頂級的捐贈基金正在拋售其風險投資組合。在這種情況下,a16z 的舉動就像是在沙漠中提供了一杯水。

具體來說,a16z 的基金 1 號在 Stripe 中擁有一個種子輪的股份,而基金 3 號在 Databricks 的 A 輪融資中佔有相當大的股份。a16z 向其 LP 表示:“我們知道你們面臨流動性危機。如果你們願意,我們可以回購你們在這些公司的股份,並想辦法為你們提供一些流動性。”

“結果,Packy,”Jen 回憶道,“30 位 LP 中有 30 位都說‘絕對不行’。他們的反應是,‘謝謝,但我們不想從這些公司中獲取流動性。我們寧願從其他公司中獲取流動性。’”

a16z 的 LP 之一、VenCap 的 David Clark 解釋道:“風險投資並不是為了早期流動性,而是為了多年複利增長。我們不希望我們的管理人過早出售他們最好的公司。”

Wesleyan 大學的 Anne Martin 是這 30 位早期 LP 之一,也是複利力量的見證者。自 2009 年在耶魯大學捐贈基金時起,她就支持 a16z 的基金 1 號,如今作為 Wesleyan 的首席投資官,她已經參與了 a16z 的 29 支基金。a16z 新近關閉的基金將使這一數字超過 30。

“a16z 在我們投資組合中佔據了非常重要的位置,也是我經手的最長時間的投資。”Anne 上個月在與我交談時說道。“這是我在被聘用後第一次投資委員會會議上帶來的兩個新管理人之一。”

她最初投資的是一個 3 億美元的基金——“她直接與 Ben 談判了 LPA(有限合夥協議),”Jen 說道——Anne 同意 a16z 的觀點,即市場機會已經擴大到足以支持更大的基金規模:

“關於 Andreessen 有趣的一點是……比如說他們為 AI 基礎設施設立了一個 16 億美元的基金。你可以做一個簡單的矩陣,假設他們在退出時擁有公司 8%的股份……那麼你需要一個怎樣的退出金額來回本?如果你擁有 8%的股份,你需要一個 200 億美元的退出。而你知道,這種情況很罕見,但 Andreessen 似乎有不少這樣的案例。更令人印象深刻的是,8%對他們來說是否是正確的數字?因為很多時候,他們的持股比例要大得多。”

僅供參考……但確實可行

“我認為,對於他們(a16z)來說,關鍵在於他們的持股能力以及幫助這些公司實現巨大成功的能力,”Anne 對我說,“這正是讓 LPs(有限合夥人)對這些基金規模感到安心的原因。”

這種幫助公司實現巨大成功的能力,也是為什麼即使是最受追捧的創始人也願意讓 a16z 以低於其競爭對手的價格入股的原因。僅在 2025 年,a16z 就以低於其他頂級風投公司在同一輪融資中出價的價格完成了多筆投資。儘管具體名稱不便透露,但我聽說僅去年一年,就有四家知名科技公司的投資遵循了這一模式。

實際上,創始人看重的是 a16z 可以帶來的資源,這使得 a16z 至少在某些情況下能夠以低於市場的價格投資。這與早期的情況形成了鮮明對比,那時競爭對手的風投公司對 a16z 願意支付的高價感到非常憤怒,以至於給它起了個綽號叫“A-Ho”。而如今,這證明了與 a16z 合作確實有著真實且可觸摸的價值,這種價值讓公司願意接受比其他公司更高的股權稀釋來換取合作。

也就是說,儘管我之前提到有兩個重要的群體(創始人和 LP),但歸根結底,其實只有一個。如果最優秀的創始人都願意與 a16z 合作,那麼最優秀的 LP 也會願意。

這個問題才是關鍵,對吧?假設有一個公式是這樣的:

a16z 對市場價值的影響百分比 × 受影響的市場價值

而棘手之處在於,要真正對公式左邊的部分產生最大的影響,你必須在公式右邊的值最小時提供幫助。

然而,當你這麼做了,當你幫助一個小公司成長為一個龐然大物時,你就能贏得一種忠誠。這種忠誠意味著創始人願意向其他考慮接受你投資的創始人,以及那些撰寫關於你的文章的人,說你的好話。

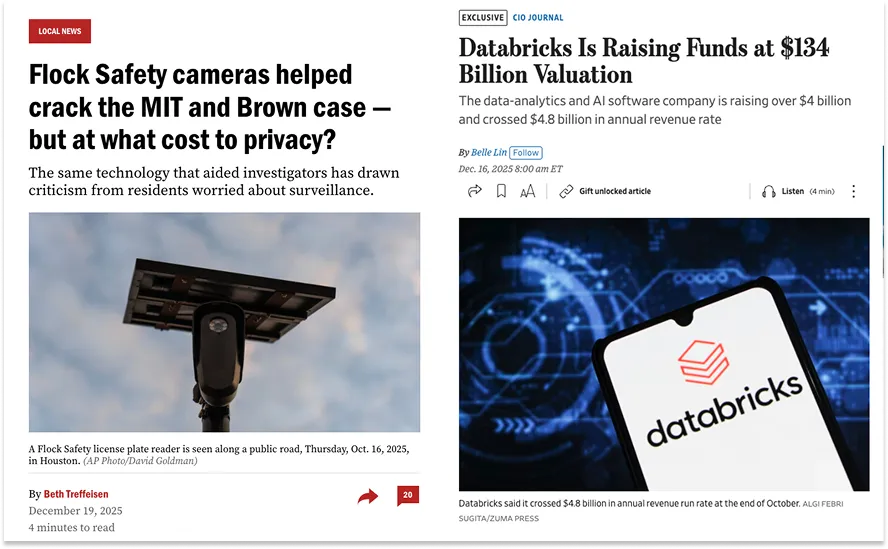

當我請 Erik Torenberg 為我介紹幾位 a16z 投資的創始人時,他在數小時內就將我與幾位創始人聯繫起來,這些創始人所代表的公司市值總和超過 2000 億美元,其中包括 Databricks 的 Ali Ghodsi 和 Flock Safety 的 Garrett Langley。

我特別提到這兩位,是因為在我們聯繫後的 48 小時內,Databricks 宣佈完成了 40 億美元的融資,估值達到 1340 億美元,而 Flock Safety 則協助抓捕了涉嫌布朗大學 / 麻省理工學院謀殺案的嫌疑人。這一切都讓我深刻感受到了 a16z 的強大影響力。

圖:Boston.com 和《華爾街日報》

我想了解的是,a16z 究竟是如何為其投資組合公司施加影響力的?它是否真的能夠塑造結果?與 a16z 合作是否會實質性地改變公司發展的軌跡?

a16z 在基礎設施上的數億甚至數十億美元投資,是否對這些資源的消費者產生了顯著的影響?

如果你相信 a16z 的“第三時代”賭局,即它能夠通過擴大新技術公司的市場規模,讓其投資組合公司比原本更具價值,從而在 150 億美元的新資本上獲得強勁的回報,那麼你可能需要相信這個問題的答案是肯定的。

而答案的確是肯定的。

回想一下,Databricks 的 Ali 曾表示,如果沒有 a16z,就不會有 Databricks 的存在。這一家公司為風險投資的可投資市場增加了 1340 億美元(並且還在增長),併為 a16z 的淨回報一次性貢獻了大約 200 億美元。即使這番話有些誇張,但也能證明,a16z 對 Databricks 的支持——從早期的銷售、與微軟的合作伙伴關係到協助建立特定部門——已經回報了 a16z 自成立以來在其平臺上投入的每一美元。

事實上,假設 a16z 目前仍持有 Databricks 大約 15% 的股份,簡單估算表明,a16z 的影響力需要佔到 Databricks 價值的約 25%,才能回本其從成立以來可能收取的標準風投管理費。

我採訪的所有創始人都提到,無論與哪位普通合夥人(GP)合作,a16z 始終展現出一種一致的工作風格,這種風格顯然受到 CAA 的啟發:他們不會干預你的工作,會讓你自行運營公司,直到你需要幫助時,他們會迅速“蜂擁而至”。

這正是 a16z 贏得投資交易的方式。每個基金的普通合夥人決定投資什麼項目,而當需要時,他們會調動公司其他資源,包括 Marc 和 Ben 的支持,以贏得交易。

“這家公司的最佳狀態是授權、信任和團隊協作,”David Haber 告訴我。“Marc 基本上會說,‘聽著,如果你告訴我這是下一個 Coinbase,我會飛到世界的任何地方。我會邀請那個創業者今晚到我家吃飯。立刻上飛機,全力以赴。’”

交易完成後,普通合夥人與創始人的合作方式也是如此。

“無論發生什麼,他們都非常支持我們。a16z 一直全力支持我和創始團隊,即使他們有時並不完全同意我的觀點。他們不會在那些不該干涉的事情上干擾你,”Ali 告訴我,“但只要你需要他們,他們就會全力以赴,幫助你實現目標。”

當然,這種支持是 a16z 對 Databricks 的態度,但我從幾家仍處於發展早期的 a16z 投資組合公司那裡也聽到了類似的故事。

a16z 加密投資的消息協議 XMTP 的首席執行官兼聯合創始人 Shane Mac 發信息告訴我:“a16z 做了很多事情,像大多數風投一樣。但我認為更重要的是,他們不做的那些事:

他們不會告訴我該怎麼做。他們不會玩短期博弈。他們從不浪費我的時間。他們的每一個人脈,每一次連接,都能改變我們業務的軌跡。他們讓我更加相信自己,並讓我意識到,我也可以打造一些雄心勃勃的東西,我們可以一起改變世界。

我認為這是他們最擅長的地方。他們相信我,激勵我去實現比自己想象中更多的可能。”

Dancho Lilienthal 和 Jose Chayet 是 [untitled] 的創始人(我在 2024 年底 a16z 投資時寫過這家公司)。儘管他們與另一位普通合夥人(Anish Acharya)合作,並隸屬於不同的團隊(AI 應用團隊),但他們也分享了非常相似的經歷。

幾周前,他們與 Anish 進行了一次 Zoom 視頻會議。他們對自己的增長速度感到擔憂,因為相比其他 AI 公司,他們的增長是“複利式”的,而不是“爆發式”的。

“我們當時很害怕,也許投資人會覺得,‘哦,我不想再浪費時間在他們身上了,因為他們的發展太慢了。’”Dancho 回憶道。“但 Anish 基本上看著我們的眼睛(通過視頻)說:‘夥計們,除非我死了或者被解僱了,否則我都會在這裡支持你們。無論發生什麼,我都會在這裡。’”

他們這樣形容 a16z 的“讓你自由發揮,然後全力支持”的工作方式:

“他們就像是理想化的好父母。當你需要他們時,他們會全力支持你,負責照顧你,確保一切對你來說都好。當你不需要他們時,他們也不會干擾你或讓你感到厭煩。”

這很美好,也是一種精心設計。

Odyssey 的創始人 Joe Connor 表示,他不會向 a16z 尋求日常運營的建議,但“只要我需要與地球上任何地方的任何人交談,我只需給 Katherine 發消息,就能聯繫到他們。” Odyssey 是一家主打教育選擇的平臺,得到了 a16z 和 Not Boring Capital 的支持。

儘管 a16z 可以讓你與全球任何主題的專家取得聯繫,但它明確表示不希望直接參與投資公司內部的具體運營。在 2014 年哈佛商學院的一項案例研究中,Marc 曾說過:“我們不是初創公司的輔助輪。我們不會為公司做那些它們自己必須能夠完成的事情。”

a16z 的目標是提供的是合法性和影響力。

“公司多年來提供了許多服務,”Alex Danco 告訴我,他對這些問題有很多思考。“現在我們提供的最重要的服務是什麼?是招聘和銷售與營銷。為什麼是這兩件事?因為這是你需要‘合法性銀行’的地方。而 a16z 的核心作用就是成為合法性銀行。”

或者用 Marc 的話來說:“你需要從風投公司那裡得到的是影響力。”

Joe 給我舉了兩個例子。

很久以前,當 Odyssey 還很小的時候,它遇到了一個無法通過正常渠道解決的 Stripe 問題。他說:“a16z 給我發了一封與 Patrick Collison(Stripe 聯合創始人)的郵件,問題立刻就解決了。我從來沒有被拒絕過,只要我需要幫助,a16z 總會伸出援手。Stripe 的估值大約是 950 億美元,而我們那時幾乎一文不值,但我們都是 a16z 生態系統的一部分,每個人都願意將幫助傳遞下去。”

即使在 a16z 生態系統之外,這個名字仍然具有影響力。Odyssey 的客戶是州政府,這些政府的員工可能連三個風投公司的名字都叫不上來,也根本不關心這些公司。但 Joe 表示:“他們知道 a16z。他們知道 Marc 和 Ben。在一開始的時候,在我們還沒有成績、還沒有經驗讓各州基於此來選擇我們之前,這讓各州對我們能夠兌現承諾充滿信心。他們相信我們有更好的技術,因為支持 Stripe 和 Instacart 的人也支持了我們。”

2024 年 10 月,Odyssey 贏得了德克薩斯州 10 億美元教育儲蓄賬戶(ESA)項目的管理合同,這是全美最大的項目。現在,它已經擁有了自己的合法性。

這就是賦予合法性的樣子,並且表明合法性是可以擴展的。對於大多數對硅谷並不熟悉的市場來說,合法性需要規模。a16z 自身的營銷做得越好,其投資組合公司在潛在客戶、合作伙伴和員工眼中的合法性就越高。

“如果我們公司做了很多偉大的事情,但沒有人知道,”Ben 在《是時候引領時代了》(It’s Time to Lead)中問道,“那我們真的做了嗎?”顯然,a16z 的營銷對象是創始人,他們需要知道 a16z 能為他們做些什麼。但 a16z 也在向所有那些創始人未來可能合作的對象進行營銷。

營銷

這也是為什麼打造一支“金錢能買到的最強新媒體團隊”是合理的。

有些關注是廉價且缺乏原創性的,而 a16z 的新媒體團隊希望讓這種關注變得更有意義。該團隊運營著一個完整的內部媒體部門,管理和運營高質量的自有渠道(包括 X、YouTube、Instagram 和 Substack),執行產品發佈和時間線接管,並在關鍵時期直接嵌入投資組合公司。

“我們最近正經歷一些公關挑戰,”Flock Safety 的 Garrett Langley 在幾周前告訴我,當時他的公司剛剛幫助破獲了麻省理工學院和布朗大學的謀殺案,至少暫時扭轉了公關困境。他說:“雖然我們的大多數投資人都有建議,但 a16z 採取了實際行動。Erik 和他的團隊直接介入了。他們現在就在我們的 Slack 中,參與了我們的定位和品牌文檔。我們本週還與 Ben 一起錄製了一期播客。像 a16z 這樣值得信賴和尊敬的品牌,站出來支持我們所做的事情,無論是對市場還是對我們的員工來說,都是至關重要的。”

在那些激動人心的早期階段,他們也一直在那裡支持公司。傳奇計算機科學家、World Labs 創始人 Fei-Fei Li 說道:“在 Marble 發佈前四周,他們的新媒體團隊提出了一個我從未見過的創意。他們想在一個 3D LED 體積舞臺上拍攝我們的發佈視頻,並實時生成我們產品的環境。他們與我們合作完成了所有事情:從電影級的視頻、幕後紀錄片、發佈會,到為我們引薦 VFX 界的意見領袖。發佈會迅速走紅。我們當時的營銷能力尚未完全建立,他們幫助我們為運營奠定了基礎。從創意願景到公司建設,這種支持在其他地方是找不到的。”

我可能有些偏頗,因為這些是我的朋友和長期的合作伙伴,但他們確實是業內最優秀的人才之一。

Erik 一直痴迷於建立新媒體組織,這也是為什麼我會找他製作《Age of Miracles》的原因。他還對風險投資公司如何擁有結構性優勢的想法情有獨鍾。

比如,Erik 和我曾聊過他如何規劃團隊建設,我從未想過他能招募到 Alex Freaking Danco。

如果說寫作是一種權力轉移的技術,而我確實這麼認為,那麼讓 Alex Danco 和新加入的 Elena Burger 為你寫作,是一種金錢買不到的超級能力。在每家公司都試圖招聘“首席敘事官”的時候,a16z 卻在吸納這些人才,將他們的能力分配到整個投資組合中。

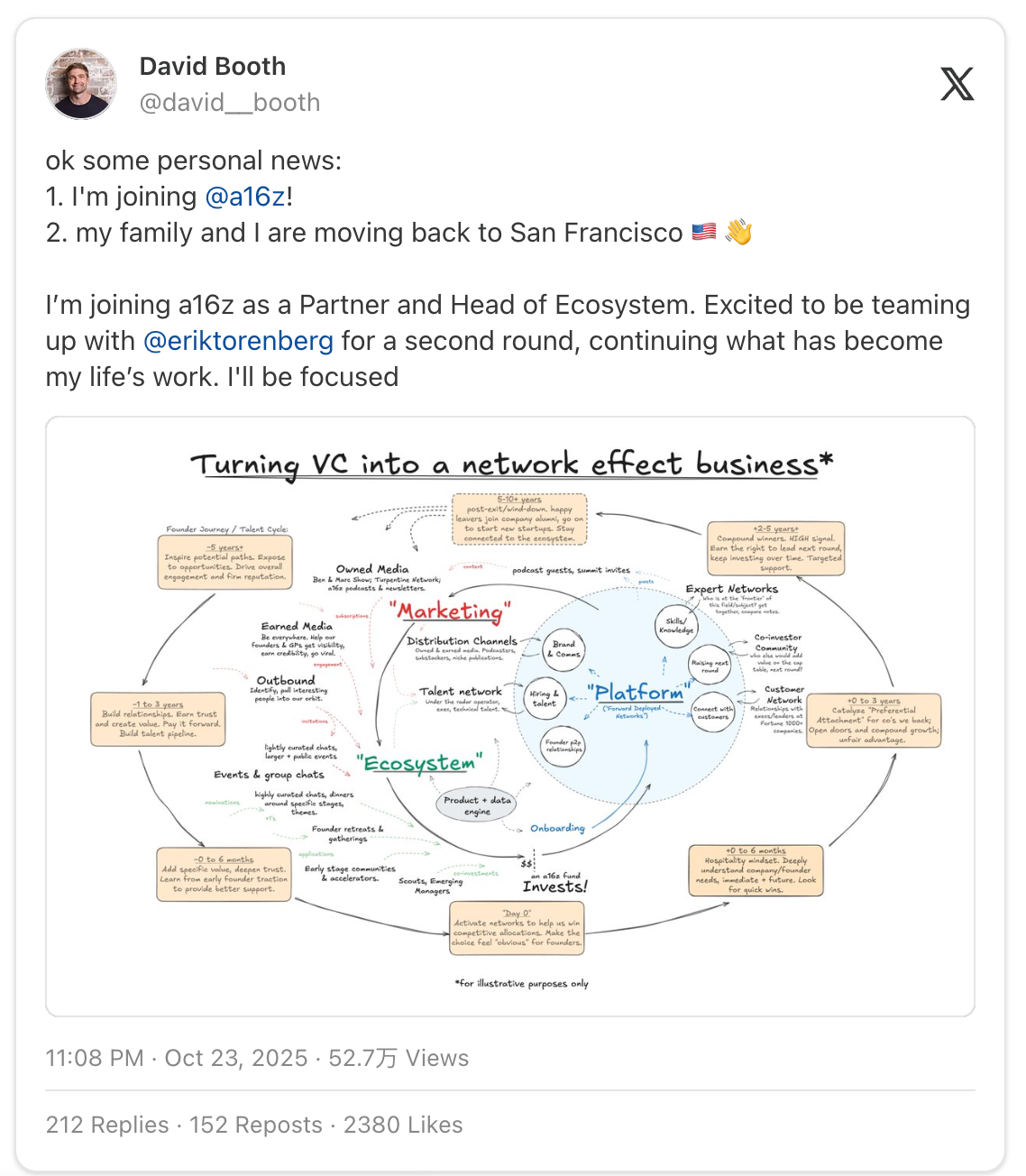

我第一次見到 Erik 和 David Booth 是在 2019 年的 On Deck 活動上。科技圈裡沒有人像 David 那樣思考如何構建社區。現在,他可以利用更豐富的資源和接觸世界頂級人才的機會,嘗試將 a16z 打造成一個更強大的“優先連接”機器,並將風險投資轉變為一個網絡效應業務。

我意識到自己可能有些過於熱情了,也知道 a16z 曾通過像 Future 這樣的項目試圖掌控敘事,但最終以失敗告終。然而,1)根據上述經濟邏輯,a16z 應該嘗試 100 個類似 Future 的項目;2)這是我最熟悉的平臺團隊,因為這也是我的工作領域,而我甚至都沒想到這些人能被招募到。如果其他團隊也能達到這個水平,那更讓我相信他們真的在構建一臺擁有複利優勢的機器,這種優勢是公司無法單獨構建的。

每一美元花在講述公司及其投資組合公司故事上的費用,都會在多個方向上攤銷,以至於這些費用幾乎可以忽略不計。而如果這些費用,無論 a16z 花了多少,能夠幫助贏得或支持一個新的 Databricks、Coinbase、Applied Intuition、Deel、Cursor,或者你最喜歡的 a16z 投資公司,那麼這些費用就是值得的。

這就是 a16z 在一切事務中所遵循的經濟邏輯。這與公司投資初創企業的邏輯如出一轍——“你最多隻能損失你投入的一美元,但你的回報幾乎是無限的”——這種邏輯被應用到公司所做的每一件事中。

對 a16z 來說,構建一個大多數投資組合公司都需要但並非核心業務的最佳版本,比讓任何單一公司自己去構建更有意義,至少在這些公司成長到足夠大之前是如此。

人才招聘

從非常實際的角度來說,我與每位創始人交談時聽到的兩件事是,a16z 在兩個領域的影響尤為顯著:招聘和銷售。

自從 Marc 和 Ben 從 Opsware 招募 Shannon Schiltz(現為 Callahan)以來,招聘就一直是 a16z 的核心服務之一。Shannon 說服 Ben 招聘 Jeff Stump 擔任人才負責人,他們兩人共同組建了一支早期資金無法買到的人才團隊。

“規模和質量就是不一樣,”Ali 談到 a16z 的人才團隊與其他風投公司時說道。“其他公司可能只是順帶幫你找幾個人來協助招聘,而 a16z 是有一個大型招聘部門,專門負責這項工作,並以真正能夠招到合適的候選人和提供頂級人才資源為目標。”

不同階段的創始人都告訴我,a16z 的人才團隊從公司創立到成熟階段都非常有幫助。

Cursor 的聯合創始人兼總裁 Oskar Shulz 在郵件中表示:“a16z 的規模讓他們能夠在多個不同職能上提供幫助,其中最有影響力的包括‘工程/研究招聘’和‘高管招聘’。其他規模較小的公司無法提供這樣優質的人才庫。”

資源也可以是指普通合夥人(GP)。在最近一次 a16z AI 基礎設施團隊 GP Martin Casado 和 Cursor CEO Michael Truell 的對話中,他們提到 Martin 經常利用自己的晚上和週末時間為 Cursor 招聘人才。Truell 笑著說:“讓你的董事會成員多打幾個電話,直到他們喊停為止。充分利用他們的時間。”

Applied Intuition 的創始人兼 CEO Qasar Younis 表示:“我們的一些早期員工,包括公司的總裁,都是通過 a16z 招聘來的。我們財務部門的二號人物也是從 a16z 那裡來的。甚至有多個 a16z 的員工曾在 Applied 工作過,包括 Matthew Colford,他曾是 a16z 的早期政府公共事務成員。”

Deel 的聯合創始人兼 CEO Alex Bouaziz 表示,隨著他的公司不斷壯大,成為 a16z 投資組合中更重要的一部分,他們得以利用更多的資源:

自從我們開始與 a16z 合作以來,Shanbar(執行人才合作伙伴 Shannon Barbour)就像是我們招聘團隊的一員。我們與她和 Jeff Stump 在高管招聘方面密切合作。當我們在招聘 CFO 時,Ben(Horowitz)面試了我們考慮的每一位候選人,這真的很酷。我們想要的 CFO(Joe Kauffman)是一位非常有才華且要求嚴格的人,因此 Ben 和 Anish 幫助我成功招募了他。Anish 給他發短信,Ben 也給他發短信。

現在,Deel 的年經常性收入(ARR)已經超過 10 億美元,並正將其董事會調整為適合上市的狀態。“a16z 幫助我們招募了三位獨立董事中的兩位——Francis deSouza(Google Cloud 的 COO,同時是迪士尼的董事會成員)和 Todd Ford(前 Coupa 的 CFO,HashiCorp 的董事會成員)。他們幫助我們尋找人選,進行深入盡職調查,背景調查,並進行引薦。他們花時間成為了真正的戰略合作伙伴。”

銷售

a16z 在銷售方面的幫助也同樣顯著,無論是直接還是間接的支持,從早期階段到後期階段都貫穿始終。

a16z 的 American Dynamism 和 Not Boring Capital 投資組合公司 Astro Mechanica 的創始人兼 CEO Ian Brooke 表示,直接和間接的幫助對他向國防領域銷售業務都非常重要。

“我不認為有任何其他基金能夠像 a16z 那樣在我們與政府合作伙伴交流時擁有這樣的信譽和品牌認知度。尤其是在國防部(DoD)內部,他們的品牌認知度尤為突出。”他談到間接幫助時說道。而在直接幫助方面,他表示:“他們確保自己在政府機構中建立了知名度,這樣他們可以為我們進行正確的引薦,比如他們為我們與空軍快速能力辦公室(Air Force Rapid Capabilities Office)等機構建立的聯繫。”

他繼續說道:“與政府合作的關鍵在於與合適的人和機構建立關係。而 a16z 的確會專門培養並分享這些關係。國防創新部門(DIU)的一位高管甚至直接告訴我,‘我們非常認真對待 a16z 的推薦。我們會問他們,‘我們應該見誰?’”

Qasar 的公司向汽車製造商銷售產品,並逐步擴展到國防和其他“美國動態”(American Dynamism)相關行業。他表示,a16z 幫助公司成功進入了國防領域:“我們的第一個國防客戶是通過他們的 EBC(高管商務中心)活動獲得的。”無論行業如何,Applied 都能得到有針對性的引薦。Qasar 說:“無論我想聯繫誰,Marc 都能幫我聯繫到。無論是我們的國防業務、汽車業務,還是建築、採礦業務,他都能找到合適的人。”

當然,a16z 在銷售軟件方面也能提供幫助。這是公司的核心業務,也是其網絡效應和規模優勢最為明顯的地方。

Cursor 的 COO Jordan Topoleski 解釋了 a16z 如何幫助他們銷售:“在我們合作的第一年,平臺團隊為我們引薦了近 200 位關鍵目標客戶的 CTO。他們每天與我們開晨會,深夜到我們的辦公室拜訪,並有一個專門的團隊負責為我們組織戰略會議。當我們在金融服務領域擴大業務時,他們曾在一週內為我們安排了 34 場 C-suite 級別的會議。他們感覺就像是我們市場拓展(GTM)團隊的延伸。”

還有 Databricks,它將其早期銷售額的 50% 歸功於 EBC,尤其是 Ben,他促成了具有變革意義的微軟合作。

Deel 的 Alex 表示,儘管他們公司在最初幾年很難進入企業市場,但現在他們正在利用 a16z 的企業市場和 GTM(Go-to-Market)團隊來接觸大型企業並贏得訂單。目前,他們的業務中有 10%-15% 來自企業客戶。

無論是 Deel 的 Alex 還是 Flock Safety 的 Garrett 都表示,在公司早期階段,a16z 確實採取了“放手-再全力支持”的模式。但隨著他們的公司逐漸成長,a16z 的平臺團隊開始嵌入到他們公司中合適的團隊中。這種做法既能給創始人足夠的發展空間,又能幫助企業取得更好的發展。

Alex 說道:“我經常很難告訴投資人我具體需要什麼幫助,但當有專門的平臺團隊嵌入到公司中時——比如招聘團隊和 GTM(市場拓展)團隊,他們與我的團隊目標一致——這比我需要特別提出具體需求要好得多。”

Flock Safety 的 Garrett 則用“VC 啞鈴模型”來形容這種合作關係:

“有些風投公司,你挑選的是普通合夥人(GP),而公司本身是次要的。但我認為 a16z 則完全相反,你選擇的其實是這家公司,而不是某個特定的 GP。雖然 DU(David Ulevitch)名義上是我們董事會的一員,但我也花時間與 Ben、DG(David George,增長團隊負責人)、Alex I(Immerman,也在增長團隊)、Erik(Torenberg,負責傳播/品牌)、Stump(高管招聘)等人合作。你看,我還可以繼續列下去,但我想你已經明白了。”

“而這只是我個人的情況,我的執行團隊也在公司內部的每個職能部門都有對接的 a16z 具體聯繫人。這真的非常有幫助。”

如此深入參與其投資組合中最大的公司,意味著 a16z 能夠通過大大小小的方式幫助企業實現增長,這些方式既具體又可衡量。

但更重要的是,這也意味著 a16z 對這些企業有足夠深入的瞭解,以便在關鍵時刻提供“信任卡車”和“資金卡車”的支持。

信任

Qasar Younis 對與 a16z 的合作經歷表示非常滿意。Marc 是他公司董事會的一員,這種情況並不常見。而且無論何時需要,Marc 和整個公司都會隨時為他提供支持,打開他們廣泛的人脈資源。

“不過,”他敲了敲木頭補充道,“我們還沒有遇到過真正的問題。我認為這才是檢驗投資人的關鍵時刻——當你遇到問題時,他們會如何反應。”

在這一點上,Flock Safety 的 Garrett 和 Deel 的 Alex 對 a16z 的評價意義重大。我們之前提到過,在 Flock 最近一次公關危機中,a16z 的新媒體團隊直接嵌入公司提供支持。

而對於 Deel 的 Alex 來說,去年他也經歷了不少公關挑戰。

Axios

“作為一家公司,”Alex 說道,“每當我們遇到負面新聞時,他們總是堅定地支持我們。”

我記得這件事。我記得當 Rippling 指控 Deel 從事間諜活動時,Ben 和 Anish 幾乎立刻在推特上公開支持 Deel,這種果斷的舉動讓我印象深刻……也覺得很大膽。

但 Alex 表示:“他們說,‘我們瞭解你,瞭解你的工作方式、背景和職業操守。我們支持你。’他們不僅公開迅速地表態支持,在私下裡也提醒大家,‘夥計們,你們瞭解 Alex。’當像 Ben 這樣的人完全掌握細節,並且過去兩三年一直與你一同面對具體情況時,這種支持顯得尤為有力。”

“投資人們都很支持,”他說,“但他們的支持更進一步。他們不僅幫我理清問題,還幫我找到解決方案,帶來最優秀的人才提供協助,甚至親自參與處理。當那些胡說八道的事情出現時,我再也找不到比他們更好的合作伙伴了。”

如果你不能為了自己的投資組合公司站出來說“去你的”,那擁有這種“無懼質疑的合法性”又有什麼意義呢?

之後,Deel 的年經常性收入(ARR)突破了 10 億美元,並從新投資者 Ribbit Capital 那裡籌集了 3 億美元的資金。Ribbit Capital 經過盡職調查後得出了與 a16z 一樣的結論,以 173 億美元的投後估值進行投資,比 2025 年 2 月(Drama 前)D 輪融資時高出 50 億美元。當然,a16z 也參與了這輪融資,就像它參與了每一輪融資一樣,包括二級市場的股票購買。

“他們是非常忠誠的投資者,”Alex 說道。“每次有二級市場交易或投資者出售股份時,a16z 都會盡可能多地買入。他們在市場上買下了 Deel 的每一股股票,因為他們已經深度參與其中。其他市場參與者對我們並不瞭解,因為 Deel 並未進行過公開融資。”

還有一次,Deel 需要資金收購一家公司。“我們的 C 輪融資並不算是一次正式的融資,”Alex 回憶道。“我想收購一家公司,我需要資金,於是聯繫了幾位投資人。沒有什麼比從像 a16z 這樣的基金那裡籌集資金更棒的了,你可以直接告訴他們,‘這將改變遊戲規則’,他們會迅速行動,為你想要的收購投入 1 億美元。”

如今,正是因為這種一貫的支持,a16z 通過其多個基金持有 Deel “20% 多一點”的股份。Alex 表示,這一份額是通過信任和具體的戰術支持贏得的。

這驗證了 a16z 的模式:通過深度瞭解自己的投資公司,與它們密切合作,比任何人都更瞭解它們,並在別人無法全力以赴時選擇全力支持,同時幫助它們變得比原本可能達到的規模更大。

與其創始人交談時可以清楚地感受到,與 a16z 的合作對他們的業務有直接且實質性的影響。然而,就像 a16z 在政策方面的工作一樣,這種影響既是直接的,也是間接的。甚至那些不在 a16z 投資組合中的創始人,也從 a16z 對行業帶來的變革中獲益。

這意味著,a16z 幫助其投資組合公司以及更廣泛的新興科技公司的另一種方式,是迫使其他基金也將其管理費用於幫助初創企業獲得成功。

“a16z 在早期推動的許多事情,現在已經成為主流的風險投資觀點,”Applied Intuition 的 Qasar 告訴我。

“以創始人為中心,擁有技術背景的普通合夥人(GP),以及平臺化服務。回頭看看 Benchmark、Founders Fund、KP、Sequoia、Khosla——他們過去都以寫支票後消失而自豪。這種做法曾被認為是特色,而不是缺陷。但現在情況完全反轉,創始人會說,‘好吧,你還能為我做些什麼?我隨處都能拿到錢。’”

“這就是 a16z 的印記。”

正如我在 2024 年初的《風險投資與免費午餐》(Venture Capital and Free Lunch)一文中所寫,我認為管理費是“世界上最有趣的資本類別之一”,而 a16z 的管理費用尤其引人注目。這也是該公司受到的主要批評之一——當然,它想要籌集大量資金,因為它可以每年從每一美元中賺取管理費,無論這些資金的實際表現如何。

但一個更有意思的觀察是:a16z 當然想要籌集這些資金,因為這樣它就可以投入巨資,去構建幾乎沒有其他資本池會被激勵去構建的那些東西,從而幫助它的投資公司以及新技術取得成功。

正是與 a16z crypto 的合作讓我最初意識到了這一點,而在撰寫這篇文章的過程中,我更加清楚地看到,沒有哪家公司能像 a16z 那樣,將管理費用應用得如此有益、持久、一貫、積極且成功。

“大衛·哈伯(David Haber)說:“在我看來,公司早期的結構性優勢之一是,Marc 和 Ben 已經非常富有,因此他們不需要領取工資。相反,他們會著眼於長遠,將管理費用投入到平臺建設中,構建複利的競爭優勢。我們至今仍在做這樣的選擇:與許多基金通過發放更高的薪資和獎金來留住人才不同,我們選擇將資金投資於公司本身,並通過時間的推移不斷積累我們的優勢。”

你可以花費 10 億美元的 LP(有限合夥人)資金來構建一臺機器,幫助投資組合中的所有新科技公司取得成功。這些投入只需一個 Databricks 就能回本無數次,而隨著每一個 Coinbase、Applied Intuition、Deel、Cursor 等公司的成功,它將不斷地為你帶來回報。

因此,現在每一家大型風險投資公司都在嘗試構建這樣的機器。這意味著,創始人們在實現其顛覆僵化的傳統巨頭、消除浪費、對抗死亡、縮小世界、保障安全以及為未來服務的使命時,有數十億美元的資金和數百名聰明且人脈廣泛的人在為他們工作。

這正是重點所在。

未來公司的未來

如今,任何加入 a16z 的人(目前公司已有超過 600 名員工),都必須簽署公司的文化文件(Culture Doc)。

雖然公司裡的每個人都會閱讀這份文件,但 Katherine Boyle 認為,“我們沒有給予它應有的敬意。”

“文件裡有一句話,”她說道,“第 3 條:‘我們相信未來,並以此為基礎押注公司。’”Katherine 非常喜歡這句話。在她看來:

“硅谷的每個人都誤解了這句話。它的意思是,我們永遠不會選擇消極。這就是為什麼有時候我們看起來比其他選擇消極的公司更傻。這句話明確寫在我們的文化文件中:我們永遠不會對未來下注。”

“實際上,我認為這應該是第一條。沒有其他公司能這麼說。其他公司會發出像‘宏觀危機即將來臨’這樣的備忘錄。而‘我們相信未來,並以此為基礎押注公司’正是 Marc 和 Ben 創立這家公司的原因。”

Marc 和 Ben 對看起來“傻”毫無顧忌。但如果你在任何領域下注反對未來,你會被解僱。

對未來全心全意的信仰聽起來或許天真,甚至有點虛偽。

幾年前,當我第一次接觸 a16z 時,我也覺得這種信仰或多或少有些虛偽。這些人不就是“獵象者”嗎?他們只是想贏罷了。打著“未來”的旗號,就像披著美國國旗一樣,誰不會呢?

從外部來看,a16z 似乎正在試圖打造全球最大的金融機構之一。而之所以會有這樣的印象,部分原因是因為它確實在這樣做。管理著約 900 億美元的監管資產,這在我看來是真正的“大錢”。

當我們將 a16z 的基金與那些大型金融機構(如 Apollo 和 Blackstone)進行比較時,David Haber 指出,與這些巨頭相比,a16z 仍然算是“小巫見大巫”。Blackstone 的資產管理規模已達 1 萬億美元,而 Apollo 也即將達到這一規模。

a16z 還有很多可以向這些機構學習的地方,比如如何積累優勢、擴大規模、設計激勵機制、優化內部運營,以及如何管理一家全球性金融機構。從表面上看,這些公司今天的樣子與 a16z 希望成為的樣子確實有些相似。

但我認為,兩者之間存在一個巨大的區別。

Apollo 和 Blackstone 並不真正相信什麼。他們只是金融機構,目標是提供財務回報。這無可厚非,經濟需要他們提供的服務,而他們也非常擅長提供這些服務,是最頂尖的。

而 a16z 是有信仰的。a16z 正在構建一家通過技術實現美好未來的公司,它將金融視為實現這一目標的手段。這是一家能夠成長和複利的公司,就像任何普通的科技企業一樣,隨著時間推移變得越來越好。它能夠為其所信仰的未來調動越來越多的資源和力量,即使現在還不完全清楚這個未來的具體樣貌。

而具體的細節,則由創業者來提供。a16z 提供的是信念。

在我們通話即將結束時,我問 Ali,他認為過去十多年中人們對 a16z 最常誤解的地方是什麼。他幾乎不假思索地回答:

“Ben 和 Marc 是信仰者,”他說。“如果你從他們的博客中還看不出來,我可以明確告訴你,他們是那種執迷於科技到極致的人。他們真的相信科技能夠改變世界。而在每一家他們參與的初創公司中,他們都以這種方式去設想——他們設想的是事物的全部潛力。”

a16z 的歷史到目前為止,就是一段關於所有人都認為 Marc 和 Ben 用一種“愚蠢”的方式在做風險投資的歷史。然後十年過去,人們看到了結果,意識到他們是對的,並試圖模仿他們,卻沒有享受到 a16z 在競爭對手十年不信任期間所積累的一切複利優勢。

然後,這個循環又開始了。

當然,當基金規模只有 3 億美元,甚至 10 億美元時,這種模式是有效的。但它在如今的規模下就不會奏效了。

當然,這種模式在社交網絡的早期階段是有效的。但在加密貨幣、美國動態(American Dynamism)或人工智能領域,它就不會奏效了。

然而,至少到目前為止,大多數情況下,它依然奏效。

當 a16z 堅信某件事時,它會比任何人都更堅定、持久。它擁有耐心的資源,也有信心知道自己堅定的承諾最終可能會得到回報。

無論這次你是否認為他們是對的,無論你是否同意他們的觀點,無論你是否喜歡他們的遊戲規則,Marc 和 Ben,以及他們在 a16z 打造的團隊,確實相信他們是在為未來而努力,而通過這樣做,也是在為我們所有人努力。

雖然聽起來有些奇怪,但我認為,這是我見過的風險投資中最謙遜的方式之一:如果有很多非常聰明的人對某件事情感到興奮,那這件事很可能值得興奮。跟隨他們的腳步。在其他人甚至還沒意識到有什麼可追隨的時候,就為此籌集一整個基金。

你可以不同意這種方法。你應該不同意!風險投資沒有唯一正確的方式,但你必須相信某些東西。

你不應該做的,是在不瞭解 a16z 的遊戲規則或它所下注的內容之前就對其妄加評判。

a16z 的賭注是,技術將會吞噬越來越多的經濟領域,並且屆時新興公司將比它們取代的老牌公司大 10 倍、100 倍。這是一個基礎性的賭注,但任何有膽識的風險投資基金都可以下注。

a16z 的賭注是,它可以通過政策、平臺和影響力讓這個未來變得比原本可能的更大、更好,並且更早到來,同時幫助其投資組合公司贏得競爭。從我與 a16z 創始人的對話來看,這個賭注似乎正在得到回報,而且這種回報是難以置信的非對稱性回報。每一次成功都能支付大量能力建設的成本。這臺機器在不斷複利增長。

在我看來,a16z 最有趣的賭注,結合前兩個觀點來看,實際上是最顯而易見的一個,當你用我接下來要說的方式去看待時:

一家風險投資公司,像宇宙中幾乎所有其他類型的公司一樣,可以隨著規模的擴大變得更好。

如果這是對的,而我認為它是對的,那麼 a16z 的最佳時光還在前方。

這很棒,我喜歡這些人。

但 a16z 的產品真正神奇的地方在於,它隨著規模的擴大而改善的東西——資源、技能、網絡和影響力——不僅僅讓它自己變得更好,還讓它合作的每一家新科技公司,甚至許多它未直接合作的公司,也因其規模的增長而受益。

在一個 a16z 成功的世界裡,新科技公司能夠更公平地與傳統巨頭競爭,最好的產品才能勝出。

在一個 a16z 成功的世界裡,新技術——無論是能源、人工智能、加密貨幣還是自動駕駛汽車等技術棧的每一層——都能更快速、更深遠地滲透到經濟中。

在一個 a16z 成功的世界裡,如果你和我一樣相信新技術能夠為人類提供改善世界的手段,那麼這個世界將更快地變得更加富足。

a16z 是在為未來努力。如果它真的對了,那麼我們所有人的美好時光也都還在前方。

非常感謝每一位為本文與我交流的人。

今天就到這裡。不過,也許這個週末我們還會回到你的收件箱中。這是一個勇敢的新、不無聊的世界。

歡迎加入深潮 TechFlow 官方社群

Telegram 訂閱群:https://t.me/TechFlowDaily

Twitter 官方帳號:https://x.com/TechFlowPost

Twitter 英文帳號:https://x.com/BlockFlow_News