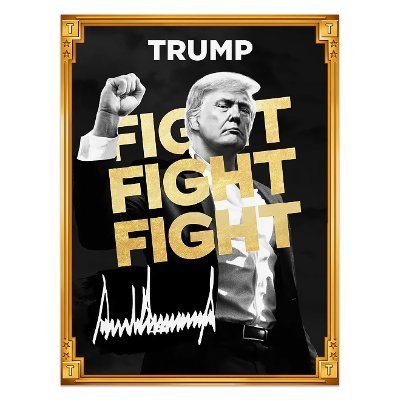

TRUMP10.39 2.02%

TRUMP10.39 2.02%

SUI4.25 0.73%

SUI4.25 0.73%

TON3.42 2.55%

TON3.42 2.55%

TRX0.32 0.23%

TRX0.32 0.23%

DOGE0.24 2.54%

DOGE0.24 2.54%

XRP3.27 2.55%

XRP3.27 2.55%

SOL192.31 2.65%

SOL192.31 2.65%

BNB855.33 7.36%

BNB855.33 7.36%

ETH3889.53 3.08%

ETH3889.53 3.08%

BTC118855.13 0.57%

BTC118855.13 0.57%

个人中心

个人中心 退出登录

退出登录

首页

首页 深潮精选

深潮精选 Research

Research 项目发现

项目发现 7x24h︎快讯

7x24h︎快讯 最新活动

最新活动

分享至微信

分享至微信

原文链接

原文链接 添加收藏

添加收藏 分享社交媒体

分享社交媒体 精选解读

精选解读

某鲸鱼 2 小时内使用 945 万 USDC 购买 2,415 枚 ETH,均价 3,916 美元

某鲸鱼 2 小时内使用 945 万 USDC 购买 2,415 枚 ETH,均价 3,916 美元

扫码关注公众号

扫码关注公众号