模因没有作者,但它们也不是通常意义上的匿名者。

作者:Felipe Daniel Montero

编译:Litfour小4

本文对模因(meme)提出了疑问:模因的本质是什么?根据古代教义,事物的本质定义了该事物是什么。

但模因究竟是什么呢?

这看似是个小问题:每个人都知道,模因仅仅是梗图,通过复制再创来传播,起到娱乐大众的效果。既然维基百科已经有了答案,我们为什么还要提出这个问题呢?

维基百科上的答案只能证实我们对模因先入为主的概念:“网络模因,又称梗,是一种通过互联网传播的模因。通常出于幽默的目的在社交媒体平台传播。”

尽管如此,我们还是要问:模因是一种新的喜剧形式吗?

有很多模因一点儿都不好笑,但没有人会否认它们是模因…

我们将对模因提出质疑,在这个过程中,我们希望与它们建立一种自由的关系。

如果它使人类存在以模因的形式呈现,那么这种关系将是自由的。只有当我们尝试一次面对事物,而不求助于抽象的定义时,我们才能做到这一点,因为抽象的定义预先排除了模因以真实出现的可能性。

但如果不求助于维基百科,我们还知道什么呢?

每当一个事物的本质不在我们的掌握之中,语言能够帮助我们理解。在原始的命名行为中,事物的本质是命名指南。今天我们听到 meme 这个词,就会想到 memes。然而,当模因第一次被赋予这个名字时,名字赋予了意义,而非意义赋予名字。

我们查找了字典:名词(noun)名词:模因(meme);复数形式:memes。

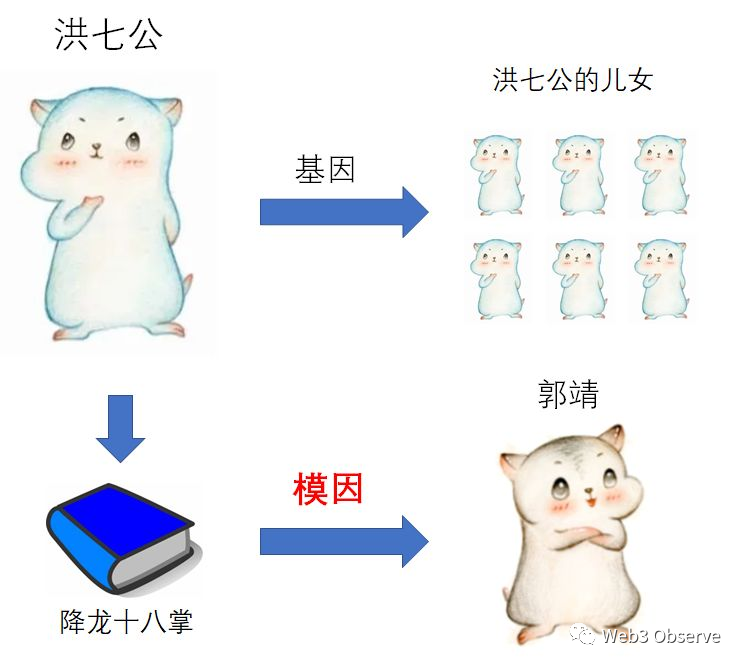

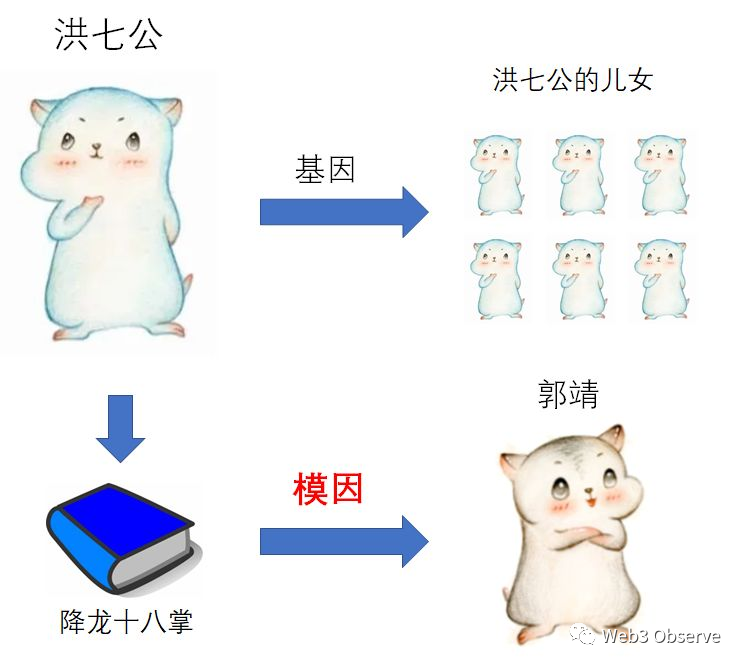

通过模仿或其他非遗传手段,从一个人传给另一个人的文化或行为体系的要素。

一张图片、一部短片、一段文字等,通常具有幽默感,被网民迅速复制和传播,往往在传播时有略微差异。20 世纪 70 年代:来自希腊语mimēma “被模仿的东西”。

meme 这个词来自希腊语的 mismesis,我们将其译为“模仿”。然而,将 mimesis 单纯理解为“复制”是不到位的。在数字时代,信息被持续不断复制是基本。严格来说,由于媒介层的欠缺,这不是模仿。

字典几乎为我们提供了模因本质的关键,“模因是一种图像、视频、文本等,通常具有幽默性质,被互联网用户迅速复制和传播,通常略有不同。”

模因确实是被复制的,但这只是其传播的过程。当差异被引入到现存的模式中,就再创了一个模因,并重新赋予意义。

或者严格来说,模因是一种模式?

当我们面对一个模因时,我们仅仅是在看一张图片吗?

似乎我们对每一个梗图的体验都假定,如果我们把它作为模因,就必须事先熟悉一个模式。每个跟图都包括两个可区分的元素:模因模式和实际的物理图像,它为原创图像引入了巧妙的变化。这是一种新颖的模仿形式吗?

将“模仿”理解为单纯的“复制”,丧失了这个词对希腊人的意义。当亚里士多德声称模仿对艺术至关重要时,他想到的不是对真实的事物提供给我们感官图像的逐帧复制。亚里士多德将“模仿”理解为对自然界中已经物理存在的创造过程的模仿。

Phsis 在希腊语是“自然”的意思,但如果仅仅把它理解为构成“自然界”的各种元素的集合体,就会再次忘记这个词对希腊人的意义。Phsis 这个词的字面意思是“出现的东西,来自词根 phúō,意思是带来、生产、形成或导致生长。因此,Phsis 不是元素”死“的集合,其总和构成了整个自然界,本质上是动态的东西。自然被希腊人理解为一种生产力,是一个生物体开花和凋谢的循环过程,是生命的出现和淹没在虚无的过程。这种亚里士多德式的模仿概念是否就是模因的本质呢?

模因是模因模式及我们面前实际图像的结合。只要模因能被复制,它就是活的(模因可以死亡,可以被遗忘)。然而,仅仅只是不断重复一个模因只会加速它的死亡。为了使模因存活,模式的新变体是必要的。正如赫拉克利特已经理解的那样,身份的基础在于改变。就像一条河的水停止流动,它们就会停滞不前,河流失去了它的纯洁性,很快就会不复存在,构成模因物质的信息流(转化成我们眼前像素的数据)必须永久地变化,模因才能是模因。

因此,要创建一个模因,不能简化为通过 Ctrl+C 和 Ctrl+V 命令进行复制的机械活动。

相反,它要求我们熟悉模因模式,它有可能包含无限的衍生品,以便在特定的模因图像中实现。根据亚里士多德的说法,这正是艺术家的任务。艺术家不仅仅是通过模仿给我们的感官留下深刻印象的色彩来复制自然,而是将自然作为一种创造性的力量来模仿。艺术家通过带来一件艺术品来承担大自然的创造性角色。那么,模因是一种新的艺术形式吗?

我们应该询问模因中存在哪种类型的模仿。在被称为模仿的艺术类型中,被模仿的是真实的东西(人、风景等),但在模因中,所有被模仿的都是模因本身。艺术作品要么是独一无二的(例如一幅画,只有一幅原作),要么是可复制的(如照片),但在后一种情况下,作品总是在没有变化的情况下被复制。该作品的复制目的只是为了传播它,而不以任何方式修改其内容。相反,模因是通过变化来复制的。

艺术通常不展示它们的原型或创作过程,它们只是将材料中包含的无限可能性实现到一个具体的方向上。相反,模因放弃了这种形式。与其选择将艺术家可以获得的无限可能性落实到一个最终的、确定的艺术作品版本中,模因的目的是通过展示它所包含的所有可能性来穷尽一个配方。如果模因是艺术,那么它们是一种独特的媒介,因为它们假定通过不断的变化进行创造性的复制。

但也许这并不那么新颖。艺术作品是固定的构图,可以按照作者的意愿进行复制,是一种新想法。在过去,音乐作品也依赖于不断的重新演绎。音乐作品的正式版本,录音永久不需要修改。相反,每次重现乐谱(模因模式)时,作品本身就会被重新演绎。电影和戏剧作品的现场表演之间存在类似的关系。事实上,作品背后的作者这一概念是偶然的。在很长一段时间里,诗歌是匿名作品,通过口口相传的方式,以不同的衍生品(至少是记忆限制下的最小变化)复制。

我们选择面对一种看似新颖的现象,发现它表现出了古老的特征。

如果模因是艺术,那么它们挑战了几个世纪以来阐明我们对艺术概念的核心假设。模因没有作者,但它们也不是通常意义上的匿名者。它们不是一个无名艺术家的作品:模因只存在于它们被潜在的无限多的人共享和修改的范围内。模因没有固定的形式:它们是一个原始模式的潜在无限变化的结果。在艺术家的创作过程中,模式仅仅是作为初步指南的抽象概念。就像维特根斯坦的梯子一样,一旦作品抵达终点,模式就会被摧毁。冒着看似微不足道的风险,没有一件艺术品敢于展示导致它成为现在样子的抽象和概念。模因是概念和作品之间关系的颠倒。实现模式的特定图像不如模式本身重要。它们可以被认为只是重新利用模式的借口。

但模因真的是艺术吗?

对所有种类的艺术来说,它们的价值似乎都在我们对作品的具体体验中。艺术作品不能像模因那样被解释。在这方面,模因似乎与笑话的关系比与艺术的关系更密切,人们可以理解模因,解释模因也很容易。艺术作品则不同。它们可以被解释,但个体对作品的亲身经验总是无法与他人的相提并论。此外,每一件伟大的艺术作品都承认许多不同的解释。这似乎不能说是模因…

但也许我们应该回过头来,问一个更简单的问题:如果模因不需要有趣,那么模因需要的是什么?

所有模因都被设计成至少能被一群人理解。一个无法被理解的模因,一个与原始模式相去甚远的衍生品,是一个糟糕的模因。但是,熟悉模式并不足以理解模因,因为衍生品是以共享的知识和参考资料为基础完成的。这是模因体验中包含的第三个元素(模因图像+模因模式+共享意义的宇宙)。例如,任何给定的模因模式都可以在美国政治的宇宙,电视连续剧(如霓虹创世纪福音战士),甚至在科学界共享知识的基础上实现。

于是,模因在另一种意义上可以被认为是原始的:似乎一个模因必须产生的是一种归属感。当我们理解一个模因时,我们不仅会确认我们熟悉这个模式(这些可以很容易被解释),而且最重要的是,它让我们确认,我们属于一个共享意义的世界。只有当我对哲学有所了解时,我才能理解一组哲学模因中共享的模因。理解模因就是对我属于至少研究过一些哲学的人群的认同。这段文字是模因吗?

这种形式的部落认同也存在于艺术中。难道古代神话的传说不是一个共享的意义世界,其共识验证了个人对社区的归属感吗?

模因是艺术,但又是反艺术的。他们展示了自现代以来艺术所摈弃的所有特征。模因没有固定的形式,也没有作者(无论是否匿名)。它的主要功能是一种部落认同,自从艺术从宗教和政治权力中解放出来后,这种认同一直没有出现。虽然现代艺术强调作者的形象,他通过作品来表达自己的个性,但模因的本质可以被认为是通过集体创作无限作品来肯定主体间身份。

然而,模因是互联网的产物,这使他们能够对非霸权身份做出反应。的确,模因可以用来促进政治意识形态和议程,促使大量的人在常态化标准下自我认同。然而,对致力于分享模因的小团体的剖析,证明了我们这个时代身份的多样性。

ONDO0.40 8.17%

ONDO0.40 8.17%

TRUMP5.16 3.58%

TRUMP5.16 3.58%

SUI1.48 11.05%

SUI1.48 11.05%

TON1.49 3.59%

TON1.49 3.59%

TRX0.28 0.25%

TRX0.28 0.25%

DOGE0.13 10.38%

DOGE0.13 10.38%

XRP1.91 5.87%

XRP1.91 5.87%

SOL126.18 7.05%

SOL126.18 7.05%

BNB855.42 4.25%

BNB855.42 4.25%

ETH2984.31 6.97%

ETH2984.31 6.97%

BTC87794.87 3.62%

BTC87794.87 3.62%

个人中心

个人中心 退出登录

退出登录

首页

首页 深潮精选

深潮精选 Research

Research 项目发现

项目发现 7x24h︎快讯

7x24h︎快讯 最新活动

最新活动

分享至微信

分享至微信

添加收藏

添加收藏 分享社交媒体

分享社交媒体 精选解读

精选解读

原创

原创 Monad 生态 Perp DEX LeverUp 代币 $LV 价格突破 $0.065,创历史新高

Monad 生态 Perp DEX LeverUp 代币 $LV 价格突破 $0.065,创历史新高

扫码关注公众号

扫码关注公众号